米屋の廃業ラッシュ 地域の安定供給が滞る懸念

21万㌧の放出も、いまだ効果なし

6つの生協が衆議院第二議員会館で共同開催「食料・農業・農村基本計画」策定に伴う意見交換会(生活クラブのホームページから)

2024年3月29日2025年2月22日

目次

農林水産省 新たな食料・農業・農村基本計画に関する御意見・御要望の募集

2025年2月7日 (2025年2月21日 締め切りです)2月20日に提出しました。

| <送付先> 〒100-8950 東京都 千代田区 霞ヶ関 1-2-1 農林水産省 大臣官房政策課 計画班 宛 |

| 氏名/法人名(必須) 一般社団法人 日本飼料用米振興協会 理事長 海老澤惠子 本社・本店等の所在地(必須) 東京都中野区弥生町1丁目17番3号 〒164-0013 職業/業種(必須) 以下の項目より、該当するものをお選びください。 (☑をお願いします) ☑その他 (1)御意見・御要望の分野 以下の項目より、該当するものに1つだけお選びください。 (☑をお願いします) ☑国民一人一人の食料安全保障・持続的な食料システム (2)(1)で選んだ分野について、御意見・御要望をお書き下さい。(200字程度) 飼料用米が畜産の飼料として良質で優れていることは既に実証されています。助成金など生産支援により、普及・定着してきており、需要が向上しています。水田の畑地化を進めるのではなく、日本の気候風土に合った食用米と飼料用米の一層の利用拡大と増産が、わが国の食料安全保障の要であり、食料自給率の向上に資すると考えます。新基本計画に飼料用米増産・生産の支援を明文化することを望みます。(一社)日本飼料用米振興協会 |

- 総合目次に戻る

目次 - 米価高騰、新米出てもコメの小売価格が下がらない!!

- コメ、飼料用米を見捨てるのか?農政の変質をが心配!

- 東京新聞 2025年2月2日(日曜日)

【予期せぬ天候リスク】 【後継者難】◆不透明感増すコメの需給 - 論点2025年の指針 コメと食糧安全保障 注目の連載インタビュー 鈴木宣弘・東京大大学院特任教授

毎日新聞 2025/1/31 東京朝刊 - 日本農業新聞 2025年1月26日

米産地の千葉県多古町でWCS推進耕・畜双方に助成 - コラム【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】サツマイモを消せば世論が収まると考えたお粗末さ農業協同組合新聞 2025年1月24日

- 日本農業新聞 2025年1月8日

[論説]米の流通自由化30年 問われる国の安定供給 - 2025年1月1日 年頭所感

- 負担強いる生産調整 安保考え増産への転換を

- 日本農業新聞:論説 JAと生協が提携 【[論説]作る人と食べる人 対等互恵の関係築く年に】

- 第9回 コメ政策と飼料用米に関する意見交換会2024 報道記事特集

- 鈴木宣弘先生の記事紹介のページ

- 2025年の養鶏産業の課題

鶏鳴新聞 2025年1月15日

2025年の養鶏産業の課題 持続可能は安定発展への道 - 日本農業新聞 2024年12月5日

<最新>飼料用米振興協会がシンポ 「水活」から対象外に反発 - [論説]生消交流の課題 生協との連携強めよう

- 緊急・重要情報

- 日本農業新聞 2024年11月30日

飼料米、水活対象から除外を 備蓄米水準見直しも提起 財政審建議 - [論説]耕畜連携の推進 飼料作物の支援拡充を

- 農と食と命守る視点

「日本農業新聞 【今よみ】」「国家観なき歳出削減」 - JCOM 農業協同組合新聞 2024年11月21日

コラム【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】国家戦略の欠如 - ◆<最新>「水活」から飼料米除外を提起 財務省 備蓄米削減も主張

◆[論説]財務省の「水活」改悪 飼料用米の支援続けよ - 全国農業新聞 2024年11月1日

【食農耕論】鈴木宣弘 - 農村と都市をむすぶ 2024. 11【No.872】

特集「農産物価格形成のあり方」特集 農産物価格形成のあり方 安藤光義

特集 卵価形成の実態と課題 信岡誠治 - 月刊 農村と都市をむすぶ 2024. 11【No.872】

- 「農村と都市をむすぶ 2024年10月号」

【時評】何が起きているのか

酪農中止農家は「高齢・後継ぎなし」ではない? - 農業協同組合新聞2024年10月10日

コラム 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】石破農水大臣による画期的な2009農政改革案 ~米国型の不足払い制度の導入 - 農業協同組合新聞 2024年7月12日

石破茂衆議院議員に聞く

(1)「農業所得と自給率に国費を」

【写真】石破茂衆議院議員(上)【写真】谷口信和東大名誉教授(下) - 「コメ不足」「バター不足」を猛暑のせいにするな

農家を苦しめる政策が根本原因問題の大本には米国からの度重なる圧力 - 不作でもインバウンドでもない、コメが買えない「本当の理由」

- 「スーパーから米がない」を教訓に 「減田」やめ備蓄柔軟に

- [論説]逼迫する米需給 水田農業の展望示す時

- 日本農業新聞2024年8月6日

オレンジ・牛肉ショック 消費者の選択も原因 - 食料フォーラム2024

「みんなで考えよう! 安全安心な牛乳を飲み続けられるように」 - [論点]賀川豊彦に学ぶ 縦糸と横糸 協同実践を

- 農業協同組合新聞 2024年7月29日

コロナ禍前比108% 米の需要動向「数年見極め必要」坂本農相 - Jcom 農業協同組合新聞 2024年7月29日

「節約と値上げ」意識調査 若年層の節約意識は引き続き高い傾向 日本生協連 - [訃報]生活クラブ連合会元会長 加藤好一死去

日本農業新聞 2024年7月18日 - 【訃報】生活クラブ生協連の加藤好一顧問が逝去

- [今よみ]日本農業新聞 2024年6月25日

付帯決議の落とし穴 法的拘束力はない 東京大学大学院特任教授・鈴木宣弘氏 - 農業協同組合新聞 2024年7月5日

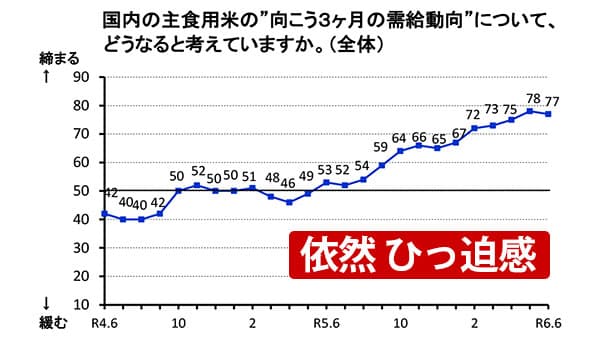

米需給 ひっ迫感続く 向こう3か月見通しも指数「77」 米穀機構 - 農村と都市をむすぶ 7月号改正基本法と食料供給困難事態対策法は食料安保を担保しうるのか谷口信和

- JAcom 農業協同組合新聞 2024年7月12日

【食料・農業・農村/どうするのか?この国のかたち】石破茂衆議院議員・京大准教授藤原辰史氏に聞く - JAcom 農業協同組合新聞 2024年7月12日

【食料・農業・農村/どうするのか? この国のかたち】作家・佐藤優氏に聞く 日本の食料安保 水田が根幹 政治への働きかけを - JAcom 農業協同組合新聞 2024年6月28日

【食料・農業・農村/どうするのか? この国のかたち】連載特集に当たって(一社)農協協会会長 村上光雄 - 2024年6月30日 日本農業新聞[論説]食育白書と農業 地域連携で理解促そう

- 毎日新聞 2024年6月28日

【インタビュー】オレンジジュースが問うもの 鈴木宣弘・東京大大学院特任教授 - 農業協同組合新聞 2024年6月18日

市中相場の急落と量販店での安値一斉販売【熊野孝文・米マーケット情報】 - 日本農業新聞 2024年6月9日

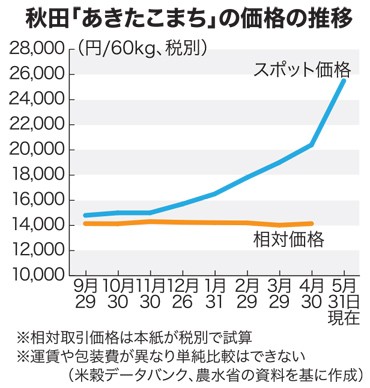

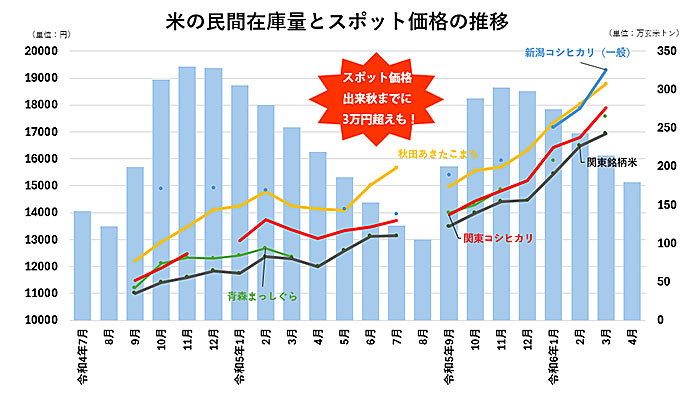

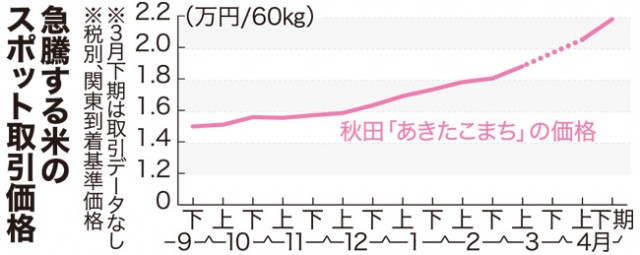

米スポット取引価格 高騰なぜ - 将来の米需要 国産で賄えず 「30年代にも」全米販試算

- 農業協同組合新聞 2024年6月13日

飼料用米 支援水準引き下げで主食用増を懸念 増加意向県 - 農業協同組合新聞 2024年6月7日

コラム【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】コメ不足は「3だけ主義」と政策のツケ[基本法改正 食と農はどこへ]①~⑤ 日本農業新聞 - ◆農業協同組合新聞 2024年6月5日

米価格の急騰がもたらす後遺症 市場の縮小と水田農業の衰退 熊野孝文 - ◆日本農業新聞 2024年6月6日

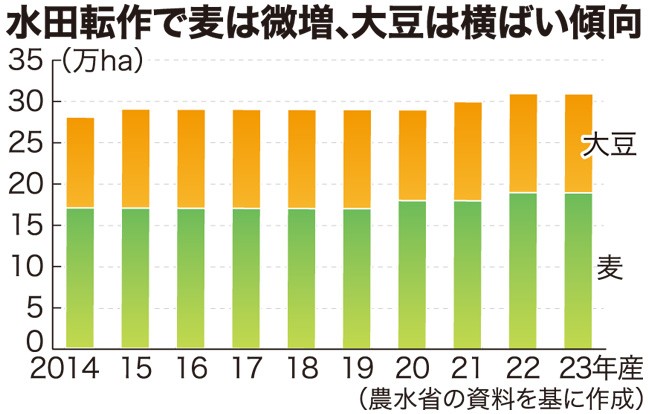

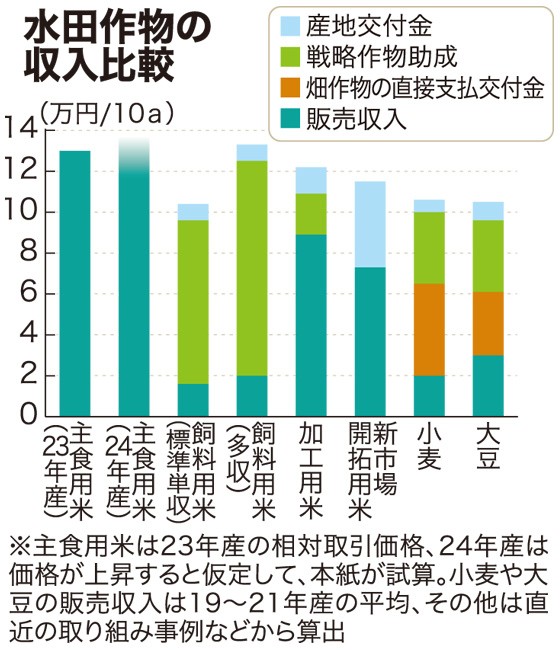

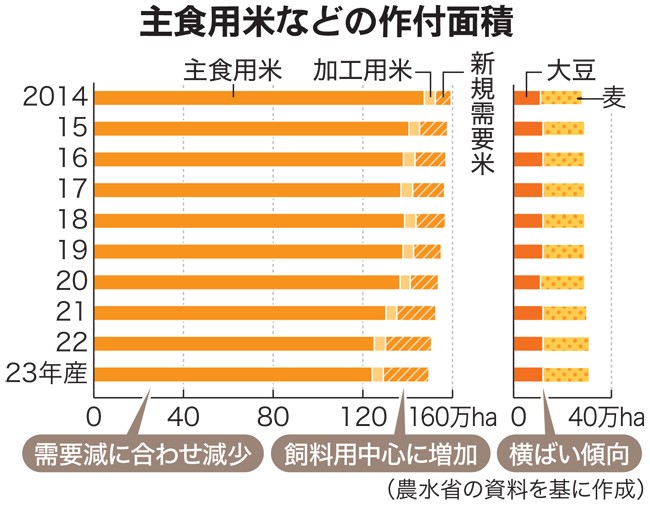

[基本法改正 食と農はどこへ]➃水田政策 持続可能な道筋模索 - ◆2024年5月21日 朝日小学生新聞

生卵の保存は常温?冷蔵? 疑問解決なるほどね! - ◆2024年5月23日 日本農業新聞

政治・農政に関する意識調査 本紙読者モニター調査結果 - ◆メディア掲載グローバルエコノミー週刊農林

20240325_20240405_202404 15_20240425食料・農業・農村基本法見直し1_4 - 米価格の急騰がもたらす後遺症 市場の縮小と水田農業の衰退熊野孝文

農業協同組合新聞 2024年6月5日 - 日本農業新聞 2024年6月6日 [基本法改正 食と農はどこへ]➃水田政策 持続可能な道筋模索

- 2024年5月21日 朝日小学生新聞

生卵の保存は常温?冷蔵? 疑問解決なるほどね! - 日本農業新聞 2024年5月23日

政治・農政に関する意識調査 本紙読者モニター調査結果 - 日本農業新聞 2024年5月13日

米のスポット価格が急騰 あきたこまち、まっしぐらが異例の2万円超え - ◆基本法改正の下でわがJAと生協はこの道を行く―現場での対応を通して基本法改正を逆照射する

2024年5月7日 アップしました。 - 農業協同組合新聞2024年4月24日

【報告3】コウノトリがつなぐ地域と農業 JAたじま常務理事 西谷浩喜氏 - 農業協同組合新聞 2024年4月24日

【報告2】多様な担い手育成を通じた地域農業振興 JA常陸代表理事組合長 秋山豊氏 一覧へ - 農業協同組合新聞 2024年4月23日

【報告1】生協とJAの実践から「適正な価格形成」を考える 生活クラブ連合会顧問 加藤好一氏 一覧へ - 農業協同組合新聞 2024年4月23日

【解題】基本法改正は食料安保をめぐる現場での課題にどう応えようとしているのか 谷口信和東大名誉教授 一覧へ - 農業協同組合新聞 2024年4月22日

【2024年度研究大会】基本法改正の下 わがJAと生協はこの道を行くを開催一覧へ - 日本農業新聞 2024年4月23日

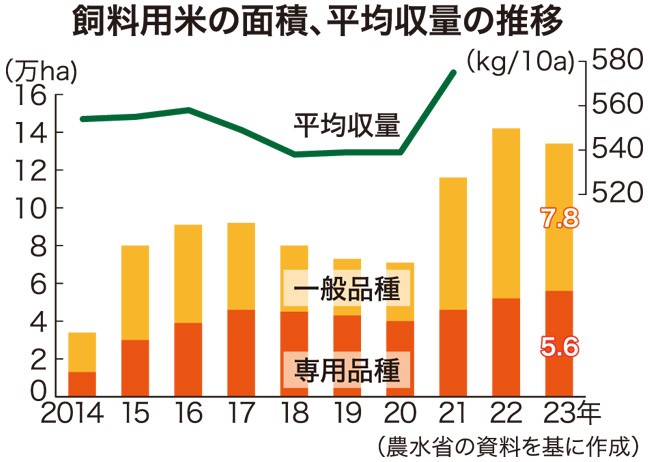

[どうする転作’24]➀ 飼料用米 専用品種へ全量転換 種もみ増産 県も後押し - 日本農業新聞 2024年4月24日

[どうする転作’24]②大豆・麦 輪作を軸に収量安定 価格は下落 水張り負担も - 日本農業新聞 2024年4月30日

[どうする転作’24]➂WCS用稲 粗飼料需要に応える 栽培意欲高める助成が鍵 - 日本農業新聞 2024年5月3日

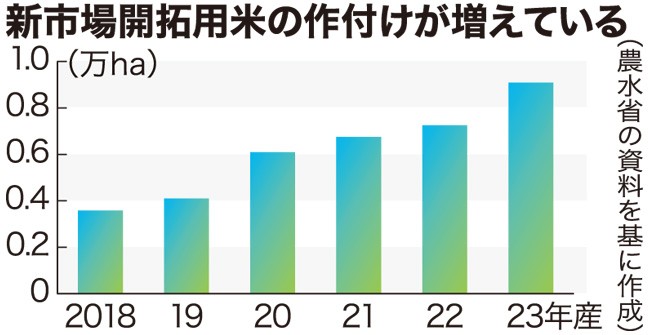

[どうする転作’24]➃ 輸出用米 伸びしろ見込み増産 品質そろえ品目調整可能に - 日本農業新聞 2024年5月4日

[どうする転作]⑤24年産見通し 主食米に揺り戻し警戒 堅調米価、飼料用は助成減 - 「養豚の友5月号」「養鶏の友5月号」

第10回 飼料用米普及のためのシンポジウム2024 開催記事が掲載されました。発行所:日本畜産振興会 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-26-2 新宿カメヤビル2F - 日本農業新聞・論説2024年4月14日

[論説]食料の供給「不安」2割 国民理解は食農教育で - 日本農業新聞2024年4月8日

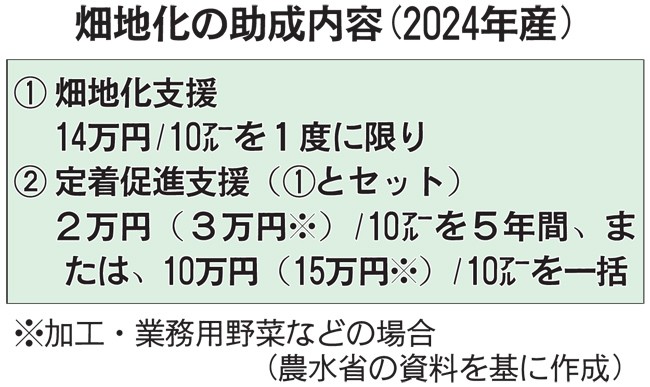

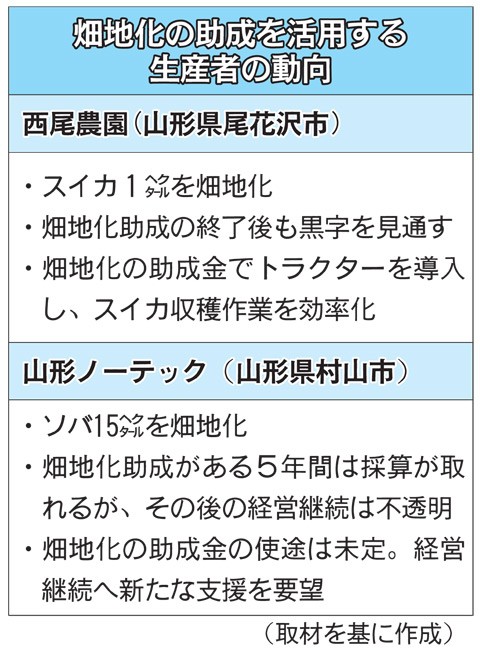

[ニュースあぐり]どうする畑地化 5年限りの助成、経営課題に - 日本飼料用米振興協会、飼料用米普及シンポ

- 国内生産拡大求める飼料用米シンポ基本法改正へ提言

- [論説]酪農家の戸数減 国を挙げて離農を防げ

- 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】なぜ多様な農業経営体が大切なのか

農業協同組合新聞2024年3月28日 - 24年度予算 転作助成金は減額一般品種の飼料用米単価引き下げ

- 飼料用米を食料安保の要に 飼料用米振興協会が政策提言

- 農業協同組合新聞2024年2月29日

豚に与える飼料用米給餌量を約1.2倍に「日本の米育ち 平田牧場 三元豚」共同購入 生活クラブ - 「基本法改正の下でわがJAと生協はこの道を行く」4月20日に研究大会開催 農業協同組合研究会

農業協同組合新聞2024年3月12日 - 飼料用米多収コン 受賞者に聞く

- 飼料用米 多収日本一 過去最高の974kg 美唄市の山口さん

農業協同組合新聞2024年3月4日 - 飼料用米 作付意向 減少傾向25県前年より15県増 農水省

農業協同組合新聞2024年3月12日 - 秋川牧園「第24回グリーン購入大賞」農林水産部門で「大賞」受賞

農業協同組合新聞2023年12月13日

総合目次に戻る

| 日本農業新聞 記事紹介 日本農業新聞 ホームページ紹介(有料) 農業協同組合新聞 記事紹介 農業協同組合新聞 ホームページ紹介 月刊 『日本の進路』 387 388 号 (2025年1月号) 日本の進路 ホームページ紹介(有料) 農村と都市を結ぶ 記事紹介 月刊 農村と都市を結ぶ ホームページ紹介 鶏鳴新聞 記事紹介 鶏鳴新聞 ホームページ紹介(有料) 全国農業新聞 記事紹介 全国農業新聞 ホームページ紹介 |

| 一般社団法人 日本飼料用米振興協会 組織紹介 ようこそ、ホームページをご訪問いただきありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。 【お知らせ】 復旧作業中は、(https://j-fra.com)で情報をお送りします。 https://j-fra.or.jp および メール(@j-fra.or.jp )がプロバイダー障害で使えません。 協会および事務局へのメールは当面、wakasa7777ryoji@gmail.comあるいはwakasa_ryoji@jcom.home.ne.jp にお願いします。 なお、これまでpostmaster@j-fra.or.jp、wakasa_ryoji@j-fra.or.jp にお送りいただいたメールは概ね受信できていますが、不通もございます。ご容赦ください。 しばし、https://j-fra.com でお願いします。 その間、メールは、wakasa7777ryoji@gmail.comあるいはwakasa_ryoji@jcom.home.ne.jp を使用しています。 |

米価高騰、新米出てもコメの小売価格が下がらない!!

コメ、飼料用米を見捨てるのか?農政の変質をが心配!

| 緊急情報 |

| 日本農業新聞 2025年2月5日 <最新>水田政策見直しに意見 水田予算増や飼料米支援継続訴え 農政審企画部会 農水省は5日、食料・農業・農村政策審議会企画部会を開き、次期食料・農業・農村基本計画の骨子案について議論した。2027年度以降の水田政策の在り方に対する意見が続出。委員からは、水田予算の増額を求める声や、輸入に依存する飼料の国産化に向けて飼料用米への支援を続けるよう求める意見が出た。 前回の企画部会で示された骨子案は、水田政策の項目が空欄となっていた。今回は、同省が1月末に示した27年度以降の水田政策の方向性を加える形で、水田政策の項目を埋めた骨子案が示された。 27年度以降、米から麦や大豆への転作を支援する「水田活用の直接支払交付金(水活)」は、水田を対象とする現在の仕組みから、田畑を問わず作物ごとに支援する仕組みに転換される。水田政策の予算は、水活の見直しや既存施策の再編で生じる財源で賄う方針だ。 JA全中の山野徹会長は「予算の増額とその安定的な確保をお願いする」と訴えた。 飼料作物では、飼料用米を中心とする生産体系を見直し、「青刈りトウモロコシ等」を振興する方針だ。「等」に何が含まれるかを巡り、O2Farmの大津愛梨共同代表は、畑地化しにくい水田を活用する上で発酵粗飼料(WCS)用稲を加えるよう求めた。 日本農業法人協会の齋藤一志会長は「青刈りトウモロコシは本州の小さい田畑では無理」と指摘し、WCS用稲の普及を求めた。一方で、財源の問題などを挙げ、「飼料用米がなくなるのは仕方ないとの思いもある」とも述べた。 これに対し、日本生活協同組合連合会の二村睦子常務は、食料自給率を高めたり、輸入に依存する飼料を安定的に確保したりする上で、「飼料の国産化は非常に重要」と強調し、飼料用米への支援を続けるよう求めた。 |

【資料2】食料・農業・農村基本計画 骨子(案)の概要ダウンロード

東京新聞 2025年2月2日(日曜日)【予期せぬ天候リスク】 【後継者難】◆不透明感増すコメの需給

20250202東京新聞不透明感増すコメの需給_サンデー版PPT編集PDF版ダウンロード

論点

2025年の指針

コメと食糧安全保障 注目の連載

インタビュー 鈴木宣弘・東京大大学院特任教授

毎日新聞 2025/1/31 東京朝刊

昨夏の「令和の米騒動」からほぼ半年たつ。コメの生産を抑える減反政策は続き、米価は高止まりしたままだ。「コメは余っている」と政府は繰り返すが、本当だろうか。農業問題に詳しい東京大大学院の鈴木宣弘・特任教授は「今こそ食糧安全保障の強化が求められるのに、コメ政策は逆行している」と訴える。

【聞き手・宇田川恵】

政府の認識は誤り、生産が減りすぎだ

――昨夏の米騒動をどう振り返りますか。

騒動の最大の要因は、コメの生産が減りすぎていることです。

それは「コメは余っている」という政府の認識自体が間違っているからです。

あれほどのコメ不足となったのに、しかも米価は今も高いままだというのに、農林水産省は「コメの需要は減少傾向にある」と言い続け、「とにかくコメは作るな」と農家に減反を迫っています。

需要は年約10万トン減るから、それに合わせて生産を抑えようというのです。

実際、農水省は昨年10月末、2025年7月から1年間の需要量は前年より11万トン減って663万トンになるとの予測を示しました。

――「もっと作りたい」という農家はたくさんありますが、事実上、農水省の需要予測に基づいて生産量が配分されるので、好きなように作れないのですね。

そうです。昨夏の米騒動を経ても、政府は今までのコメ政策が失敗だったとは認めず、何の是正もしようとしません。

このままでは、今後もちょっとしたきっかけでコメは品薄となり、コメ不足が慢性化する恐れがあります。

特に今年は、大手卸などが既に、競って新米を高値で買い集めてしまっています。

だから価格は高止まりしたままだし、元々生産量に余裕がないから、端境期の夏ごろには再び米騒動が起きる可能性もあります。

――そもそも「コメは余っている」という政府の認識が問題なのですね。

その通りです。近年、猛暑など気候変動の影響で、低品質米が非常に増えています。作柄の良しあしを示す「作況指数」がいくら良好でも、低品質米が増えれば、主食米は減ります。昨夏のコメ不足もこれが一因だったことは間違いありません。

今後も猛暑が頻発すれば、低品質米はさらに増えるでしょう。しかし農水省はこの分を見込まずに供給予測を出しており、主食米が足りなくなる恐れがあるのです。

――食の好みの変化などから「コメ離れ」が進んでいると言われてきましたが、コメの需要は減らないのですか。

減らないどころか、需要はいくらでもあります。

今、中国は有事に備え、14億人の国民が1年半食べられるだけの穀物を備蓄しようとしています。

この動きが象徴しているように、世界各地で戦争が起き、国際情勢は悪化して、いつでも食料を海外から輸入できる時代は終わりを迎えています。

一方、日本もコメの備蓄はしていますが、せいぜい国民が1カ月半食べる程度の量です。

国産で賄える穀物はコメだけで、有事の際はコメでしのぐしかないのに、このままではいざという時、国民の命は守れません。

コメを増産して備蓄を増やすことは今や、安全保障のために必要な政策です。

政府はコメの生産を奨励する方向にカジを切らなければいけないのです。

――減反している場合ではないですね。

ロシアによるウクライナ侵攻で分かったように、戦争が起きれば物流が滞ったり、産地が荒廃したりして、小麦やトウモロコシなどの輸入品は手に入りにくくなります。

加えて、緊急時にはどの国も自国の食が最優先なので、自国産の作物を輸出したりしません。

また、世界各地で干ばつや洪水が毎年のように発生して、作物の不作が続き、輸入頼りは限界がきています。

しかし、たとえ小麦が輸入できなくなったとしても、コメが十分にあれば、小麦の代わりとなり、パンも麺も作れます。

酪農の牛などに使う餌についても、今はほぼ輸入トウモロコシが使われていますが、コメがトウモロコシの代わりになることも分かっています。

――コメ離れが進んでいるとはいえ、実際には「コメは高いから食べる量を減らしている」という人が少なくありません。

日本の貧困率は今、先進国の中でも高く、「食べたくても食べられない」という人が増えています。栄養が足りていない人口を地図上に表した国連の「飢餓マップ」を見ると、日本の栄養不足人口の割合は今やアフリカの一部と同じレベルです。日本が豊かな国だというのは幻想です。

支援を必要とする人に食料を届けるフードバンクや子ども食堂は今、民間の力で何とか成り立っています。しかし、これだけ厳しい状況にあるなら、コメを増産して政府が買い付け、困窮者に給付してもいいわけです。

つまり、コメの用途はいくらでもあるということです。

備蓄積み増し必要、農政転換する好機

――農家が好きなだけコメを作るとしたら、そのコメは国内で使い切れますか。

今、田んぼをフル活用すれば、年間約1300万トンのコメを生産できます。現在のコメの消費量は約700万トンなので、残りの約600万トンの出口はあるのか、という話ですね。

まず安全保障上、備蓄の積み増しが必要だと述べましたが、日本の備蓄米は現在、約100万トンです。例えばこれを5倍に増やせば、すぐ約500万トンが出ていきます。

500万トンの買い付け費用は約1兆円と見込まれます。政府は米国から巡航ミサイル「トマホーク」を購入するなど、23~27年度までの防衛費を43兆円にする予定です。いざという時に国民の命を守るのが国防だというなら、備蓄にかける1兆円は必要なコストだと私は思います。

――減反を続ける意味が何なのか、ますます分からなくなります。

減反政策というのは、コメの生産を減らして市場価格を上げようというものです。農家がコメから別の作物に転作すれば政府が補助金を出しますが、その費用は毎年約3500億円にも上ります。こんな大金をかけて、わざわざ米価を上げようとしているのです。

しかし、生産を減らせば価格が上がるという仕組みはもはや、ほぼ機能していないんですよ。コメは近年、流通大手などが買いたたいて安く売られてきたので、いくら生産調整しても米価は上がらない状況が定着しているのです。

もう無理やり生産を抑えて農家を苦しめるのはやめて、農家が好きなだけコメを作る政策に切り替えるべきです。それにより、農家の生産コストが販売価格を上回って赤字が出たら、その差額を政府が補塡(ほてん)したらいいのです。

農家に赤字補塡する政策に転換しても、その支出は減反にかかる支出とほぼ同規模の見通しです。同じ額を負担するなら、減反をやめた方がずっといい。なぜなら、農家の経営を支えて農業を守ることになるうえ、わざわざ米価を上げて消費者に高いコメを買わせなくてすむからです。

――政府がかたくなにコメの減産を続けるのはなぜでしょう。

昨夏のコメ不足で備蓄米の放出を求められた際も、農水省は「全国的には逼迫(ひっぱく)していない」と言い、放出を拒否しました。コメ不足を認めることは自分たちの沽券(こけん)に関わるというのでしょう。メンツを守ることしか頭にないように思えます。

――役所のメンツで国民が苦しめられたらたまりません。

そもそも国家戦略が欠けているのです。財務省主導で今、水田を畑地化する政策が進んでいます。コメが余っているなら田んぼはもう必要ないとし、田んぼをつぶせば一時金を支払うというのです。減反に伴う補助金を少しでも減らし、何とかして農業予算を削ろうという財務省の思惑がはっきり見えます。米国から武器などを買う金に回したいのかもしれませんが、日本をどう導くかという国家観や危機意識が問われます。

農水省も、国民の命の糧である農業を守る政策をしっかり掲げ、財務省と闘って予算を勝ち取ろうという気概を取り戻してほしい。

少数与党政権になった今、農政を変えるチャンスだと私は思っています。

現在の農政のあり方に疑問を持つ国会議員は野党内にはもちろん、与党内にもいます。

与野党で協力し、農政を転換して食糧安全保障を強化する方向に向かってほしい。

「減反政策」が背景に

全国のスーパーなどで2024年夏、コメが棚から消えたり、価格が急騰したりする大混乱が生じ、「令和の米騒動」と呼ばれた。前年の猛暑による不作やインバウンド(訪日客)の増加による消費増などが要因とされたが、コメの生産を減らして市場価格を上げる「減反政策」が最大の背景だと見る専門家が多い。秋以降、新米が流通してコメは戻ったが、価格高騰は収まらず、都心では現在、前年同期より6~7割も高いとされる。

■人物略歴

鈴木宣弘(すずき・のぶひろ)氏

1958年生まれ。東京大農学部卒後、農林水産省。専門は農業経済学。九州大大学院教授、米コーネル大客員教授などを歴任。著書に「世界で最初に飢えるのは日本」「国民は知らない『食料危機』と『財務省』の不適切な関係」(共著)など

「論点」は原則として毎週水、金曜日に掲載します。

ご意見、ご感想をお寄せください。

〒100-8051毎日新聞「オピニオン」係 opinion@mainichi.co.jp

日本農業新聞 2025年1月26日

米産地の千葉県多古町でWCS推進

耕・畜双方に助成

WCSを使う酪農家を訪れ品質を確認する県香取農業事務所の職員(右)(千葉県多古町で)

米産地の千葉県多古町は、町ぐるみで発酵粗飼料(WCS)用稲の生産拡大に取り組み、作付面積を10年で9倍の70ヘクタールに拡大した。町は独自予算を確保し、生産する水稲農家と利用する畜産農家双方へ助成。耕畜連携による飼料の地域内自給を後押しする。

県香取農業事務所も、WCSの品質や給与技術の向上を支援している。

面積9倍、域内自給

輸入飼料の価格高騰や米価低迷を背景に、町内では2013年からWCS生産に着手。

当時は水稲農家10戸、畜産農家1戸の計7・5ヘクタールで始まった。

14年に町、同事務所、水稲農家、畜産農家による会合の場を設置。

畜産農家への意向調査もして、求める品質や価格などを把握してきた。

当初はかびが発生するなど品質面の課題が指摘されたため、4者で200筆以上の水田を巡回し、中干し以降の落水や雑草の管理状況を確認。

出来上がったWCSは県畜産総合研究センターに依頼し、品種ごとに発酵状態や飼料成分を分析。

結果を共有し、栽培や収穫調製技術を向上させた。

畜産農家向けには、同センターによる給与技術の勉強会を開いた。

国や県の助成に加え、町も独自予算で支援。WCSの作付けに対し、10アール当たり6000円、団地化に取り組む水稲農家には同1000円を上乗せする。

畜産農家には、購入費用の補助として同2000円を支給。24年度は作付面積で86ヘクタール分に当たる770万円の予算を確保した。

町は「団地化を進め、生産の効率化を図りたい」(産業経済課)と話す。

支援が奏功し、WCSの作付けは水稲農家47戸で計70ヘクタール、利用する畜産農家も11戸に広がった。

10アール当たり収量は7ロール(1ロール300キロ)から10ロールになった。

今後はさらに収量と品質を高めるため、現在は約20ヘクタールで導入しているWCS専用品種「たちあやか」の拡大を進める。

WCSを使う畜産農家でつくる、多古町ホールクロップ利用組合の柳下雄一組合長は「興味を示す組合員も多く、現状はまだWCSが足りない」と期待する。

WCS10ヘクタールを含む約15ヘクタールで水稲を栽培する平山文雄さん(74)は「夫婦2人では主食用米15ヘクタールの管理はできない。WCSを増やすことで、何とか今の水田面積を守れている」と、WCSの意義を強調する。

(志水隆治)

コラム【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】

サツマイモを消せば世論が収まると考えたお粗末さ

農業協同組合新聞 2025年1月24日

| コラム 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】 サツマイモを消せば世論が収まると考えたお粗末さ 農業協同組合新聞 2025年1月24日 国際情勢は、お金を出せばいつでも食料が輸入できる時代の終わりを告げている。 かたや、日本の農家の平均年齢は68.7歳。あと10年で日本の農業・農村の多くが崩壊しかねない深刻な事態に直面している。 しかも農家は生産コスト高による赤字に苦しみ、廃業が加速している。これでは不測の事態に子ども達の命は守れない。 私達に残された時間は多くない。 しかし、昨年、25年ぶりに改定された「食料・農業・農村基本法」における政府側の説明は、これ以上の農業支援は必要ないというものだった。 農業就業人口がこれから減る、つまり、農家が潰れていくから、一部の企業などに任せていくしかないような議論は、そもそもの前提が根本的に間違っている。今の趨勢を放置したらという仮定に基づく推定値であり、農家が元気に生産を継続できる政策を強化して趨勢を変えれば、流れは変わる。 それこそが政策の役割ではないか。それを放棄した暴論である。 いや、一つ考えてある目玉は「有事立法」(食料供給困難事態対策法)だという。 普段は頑張っている農家にこれ以上の支援はしないが、有事になったら命令だけする。 野菜を育てている農家の皆さんも一斉にカロリーを生むコメやサツマイモなどを植えさせる。 その増産命令に従って供出計画を出さない農家は処罰する。 支援はしないが罰金で脅して、そのときだけ作らせればいいと。 こんなことができるわけもないし、やっていいわけもない。 今、頑張っている人への支援を強化して自給率を上げればいいだけの話なのに、それをしないでおいて、いざというときだけ罰金で脅して作らせるという「国家総動員法」のようなお粗末な発想がどうして出てくるのか。 しかも、サツマイモが象徴的に取り上げられて世論の批判を浴びたからと、増産要請品目リストからサツマイモを消しておけばよいだろうと、国はサツマイモを消した。 サツマイモを消しても「悪法」の本質が変わるわけではないのに、なんと姑息でお粗末な発想だろうか。 もう一つ、農家のコスト上昇を流通段階でスライドして上乗せしていくのを政府が誘導する「強制的価格転嫁制度」の導入が基本法の目玉とされたが、参考にしたフランスでも簡単ではなく、小売主導の強い日本ではなおさらで、すぐに無理だとわかり、どうお茶濁すかの模索が始まった。 法律もつくり、相応の予算を付けて、コスト指標を作成し、協議会で価格転嫁に取り組みましょう、と掛け声をかけるだけだ。 こんな実効性のないことに法律をつくり、予算を付けるのは、ごまかしのためだけの無駄金だ。 価格転嫁というが、消費者負担にも限界があるから、生産者に必要な支払額と消費者が支払える額とのギャップを直接支払いで埋めるのこそが政策の役割なのに、財政出動を減らして民間の努力に委ねようとする。 とにかく、ことごとく、食料・農業・農村への予算を何とか出さないようにしようという姿勢が至る所に強く滲み出ている。 それが財政当局の圧力であることは、最近、見事に確認できた。 2024年11月29日に公表された財政審建議で、財政当局の農業予算に対する考え方が次のように示された。 1. 農業予算が多すぎる 2. 飼料米補助をやめよ 3. 低米価に耐えられる構造転換 4. 備蓄米を減らせ 5. 食料自給率を重視するな そこには、歳出削減しか念頭になく、呆れを通り越した、現状認識、大局的見地の欠如が露呈されている。 食料自給率向上に予算をかけるのは非効率だ、輸入すればよい、という論理は危機認識力と国民の命を守る視点の欠如も甚だしい。 財政当局の誰に聞いても、日本のやるべきことは2つしかないと言う。 ① 増税 ② 歳出削減 これでは負のスパイラルになるに決まっている。 今が財政赤字でも、命・子供・食料を守る政策に財政出動して、みんなが幸せになって、その波及効果で好循環が生まれて経済が活性化すれば財政赤字は解消する。 今、「住むのが非効率な」農業・農村の崩壊を加速させ、人口の拠点都市への集中と一部企業の利益さえ確保すれば「効率的」だとする動きが、改訂基本法だけでなく、全体に強まっている懸念がある。 能登半島の復旧支援に行かれた方はわかると思うが、1年たっても復旧していない。 国は金を切ってきている。 「もう住むのはやめたらいいじゃないか。漁業も農業もやめてどこかに行け」と思わせるような状態だ。 また、全国各地で、台風で被害を受けた水田に対して復旧予算を要求したが出さないと言われたという声も聞く。 もっと驚いたのが、「消滅可能性自治体」(人口戦略会議)のレポートだ。 よく読んでみると「消滅しろ」と書いてあるという。 そんなところに無理して住むのは金がもったいないから早くどこかへ行けという論調だ。 目先の効率性だけでみんなの暮らしを追いやり、農村・漁村を住めないような状態にしてしまえば、日本の地域の豊かな暮らしや人の命は守れるわけがない。 「目先の銭金だけの効率性」にこれ以上目を奪われたら、日本の子どもたちの未来は守れない。 |

日本農業新聞 2025年1月8日

[論説]米の流通自由化30年 問われる国の安定供給

国が米の流通を厳格に管理する食糧管理法(食管法)の廃止から30年。流通が自由化されて以来、産地は売れる米作りを進めるが、低価格競争や需要減の流れにあらがえず生産基盤は弱体化する。「令和の米騒動」を経て、米の安定供給に向けた国の姿勢が改めて問われている。

食管法の時代(1942~95年)は、国への全量売り渡し義務が課され、買い入れ価格も国が決めていた。だが財政負担や、ヤミ米の増加を受けて69年、自主流通米制度を導入。95年の食糧法、2004年の改正食糧法の施行で米流通は民間に委ねられた。

流通自由化に伴う最大の弊害は米価の低迷だろう。大型スーパーが、個人の米穀店に代わり販売の主役となって以来、価格競争が激化。北日本の大冷害や東日本大震災の混乱を除けば、米価は総じて下落傾向となった。

一方、米の消費量は、食生活の欧米化や単身世帯の増加で減り続け、産地は売れる米を作ろうとブランド米の開発を進めた。結果、「コシヒカリ」や「あきたこまち」「ひとめぼれ」が台頭、北海道「ゆめぴりか」、山形「つや姫」が追い、各産地で独自品種が誕生した。米の食味向上につながったものの、産地に閉塞感が漂う展開となった。

食管法は廃止から30年たってもなお、産地からは復活を求める声が根強い。復活は難しいが、国による積極的な関与を求めている表れだ。

米の流通自由化以降、国は財政負担の軽減へ、価格を市場に委ねる政策を推し進めてきた。だが、大手小売りや外食によるバイイングパワーを前に価格は低迷、農家は再生産できない状況に陥った。頼みの経営安定対策も時代によって変化し、経営を支えきれていない。直近の米価は回復してきたものの、肥料など資材高騰が長期化し、経営を圧迫する。再生産できる所得をどう確保するか、直接支払いの強化を含め、国による具体策が問われている。

米の供給基盤はもろい。昨年は「令和の米騒動」が起きた。一部では転作による生産調整が米不足を起こしたとする見方があるが、正確ではない。政府が米流通を自由化した結果、供給力が落ち流通網にほころびが生じている。

生産現場では高齢化や担い手不足が深刻化し、カントリーエレベーターや水利施設は老朽化、更新は待ったなしだ。異常高温で病害虫が多発し、資材価格も高止まりする。安定供給のためのコスト、労力は増大する。

政府は27年度以降の水田政策見直しを掲げる。安値競争を続けていては農業は衰退し、食料安全保障は確保できない。米の安定供給へ、国の積極的な関与を求めたい。

2025年1月1日 年頭所感

20250101 財政審予算建議は農政をどこに誘導しようというのか

東京大学名誉教授 谷口信和

農村と都市を結ぶ20250101谷口信和「年頭所感財政審予算建議は農政をどこに誘導しようというのか」01_04_14ダウンロード

農村と都市をむすぶ 2025 米の指数先物取引の開始をめぐって座談会 20250101NO874

農村と都市をむすぶ2025米の指数先物取引の開始をめぐって座談会20250101NO874ダウンロード

20230101 求められる飼料用米政策の一貫性と持続性 ― 生産・流通現場の実態からみた課題

李 侖美・谷口信和

農村と都市を結ぶ202301李命美・谷口信和「求められる飼料用米政策の一貫性と持続性_生産・流通現場の実態からみた課題」55_68ダウンロード

日本農業新聞 2025年1月7日

今よみ

負担強いる生産調整 安保考え増産への転換を

日本農業新聞 2025年1月7日 [今よみ]

安保考え増産へ転換を

負担強いる生産調整

東京大学特任教授・名誉教授 鈴木宣弘氏

輸入依存度が高いということは国内農業生産は過剰でなく足りていないのだ。国内生産の増大に全力を挙げ、輸入から置き換え、備蓄も増やし、不測の事態に子どもたちの命を守るのが「国防」だ。

なのに生産者のセーフティーネット構築は議論せずに、相変わらず「米は過剰」とする政府の需給見通しで減産を要請している。猛暑が常態化して低品質米が増えていることは作況指数に反映されない。だから、生産量を10万トン減らすと減らし過ぎになる。米需要は減るとの見通しには、安全保障上の需要が欠落している。91万トン、消費の1・5カ月分で不測の事態に国民の命は守れない。

小麦やトウモロコシの輸入が減るリスクも高まる中、米のパンや麺、飼料を増やすのは国家戦略的な安全保障上の米需要で、フードバンクや子ども食堂を通じた米支援も必要だ。それらを合わせたら米需要は莫大(ばくだい)で、生産調整をしている場合ではない。

◁ ▷

さらに、酪農家が1万戸を切り、減少の加速が問題になる最中、脱脂粉乳の在庫が多いから生産抑制だとして、それに協力せずに系統外に売る酪農家には補助金を出さないという方向性が出ている。

発想が間違っている。今こそ、酪農家が自由に増産できるようにするのが不可欠だ。国内生産が多過ぎるのでなく、輸入が多過ぎるのだ。他国のように脱脂粉乳とバターの在庫を政府が持ち、需給状況に応じて過剰時に買い入れ、国内外への援助にも活用し、不足時に放出すれば、わずかな民間在庫増加でこんなに酪農家に負担を押し付ける必要などない。

酪農家のコストに見合う乳価に届いていない分は海外のように補填(ほてん)して、酪農家の減少を食い止めなくては、本当に子どもたちに牛乳が飲ませられなくなる。

輸入が8割を占めるチーズ向け生乳を増やす内外価格差補填で大幅に国産へ置き換えができるが、それにかかる財政負担はオスプレイ1機の購入代金が220億円とすれば、その半分相当を酪農家あるいはメーカーに補填するだけでいい。

◁ ▷

食料・農業・農村を守るのは、国民の命を守る安全保障のコストだと認識すべきだ。それを出し渋り、農家を苦しめ国民を苦しめる愚かさに一刻も早く気付いてほしい。

日本農業新聞:論説 JAと生協が提携 【[論説]作る人と食べる人 対等互恵の関係築く年に】

| 日本農業新聞 2025年1月5日 参院選控え議論加速 農政展望2025 2025年は、3月に改定する食料・農業・農村基本計画が農政の最大の焦点だ。 生産費を考慮した農畜産物の価格形成を巡る法案などの国会審議も予定される。衆院で与党が過半数を割り込む中、与野党がどう合意形成を図るか注目される。 夏には参院選を控え、農政を巡る論戦も熱を帯びそうだ。 基本計画 3月に改定 自給率目標が論点に 基本計画は、食料・農業・農村基本法に基づき、中長期の農政の方針や具体策を示す。 今春に策定するのは、昨年の通常国会で四半世紀ぶりに改正された基本法に基づく初めての計画となる。 食料自給率など各種目標が論点の一つだ。改正基本法は、向上や改善を念頭にこれらを定めると明記。 政府は現在、カロリーベース自給率で45%の目標を掲げる。 食料安全保障が「わが国にとって極めて大切な政策課題」(自民党の森山裕幹事長)となる中、新目標の水準が問われる。 一方、財務省の財政制度等審議会は昨年、自給率を「過度に重視することは不適当」だとする意見書を加藤勝信財務相に提出した。 既に他国との食料の調達競争で「買い負け」する例もある中、自給を重視しない考え方が政府内にも存在。目標設定の議論の行方には不透明感もある。 基本計画の改定と並行し、水田政策の見直しも検討される。 政府は27年度以降、「安定運営」できるようにしたい考え。主食用米の需給安定へ、麦などへの転作を支える「水田活用の直接支払交付金」の財政負担が増していることが背景にある。 江藤拓農相は昨年の臨時国会で、同交付金について「根本的に見直す」と表明。 森山氏も「全般的に直接支払いの検討を進めなければならない」としており、着地点が注目される。 自民は昨年新設した食料安全保障強化本部(森山本部長)で基本計画の検討を進める。 1月以降4回ほど会合を開き、一定の取りまとめを予定する。 国会 与党過半数割れ 「直接支払」で激突も 今月24日召集の通常国会でまず焦点となるのが、25年度予算案の審議だ。 与党が過半数を割った衆院で予算案を可決するには、野党の賛成が不可欠。 衆院通過を巡る与野党攻防のヤマ場は2月末ごろとなりそうだ。 政府は農業関係で、農畜産物の価格形成を巡る法案の提出を予定する。 生産者ら売り手がコストを把握・説明し、小売業者ら買い手がそれを考慮して値上げを検討する仕組みを目指す。 最終的な価格は、当事者間の交渉に委ねる。生産費の考慮を努力義務とし、取引を監視することで実効性を確保したい考えだ。 一方、昨年の衆院選で躍進した立憲民主党や国民民主党は、生産費の価格への転嫁だけでは農家の所得を確保できないとし、新たな直接支払制度の創設を求める。 法案審議でもこうした声が上がると見込まれる。 ただ、政府・与党には所得補償に否定的な声もある。与野党がどう折り合うかが焦点となる。 通常国会では他に、農地や水利施設の改良・保全について定める「土地改良法」や、3月が期限となっている「棚田地域振興法」などの改正案の審議も予定される。 10年後の地域農業の姿を描く「地域計画」は、3月に各市町村による策定の期限を迎える。作業の遅れを指摘する向きもあり、年度末にかけて重要な局面となる。 政府は、今後5年間で農業の構造改革を集中的に進める方針だが、25年度の農業関係予算は前年度からわずかな伸びにとどまった。 26年度予算でも財務省と綱引きが続きそうだ。 トランプ米政権発足 貿易交渉の矛先注視 外交面では、米国のトランプ次期大統領の動向が注目される。「辞書で最も美しい言葉は関税だ」などと述べ、友好国にも貿易交渉で圧力をかける姿勢を示しており、日本農業に矛先が向く恐れもある。 新政権は20日に発足する。貿易交渉を担う通商代表部(USTR)の代表にはジェミソン・グリア氏が就く。過去に日米貿易交渉も担当。「対外強硬派」と目される。 日米貿易協定で米国の主要な品目は関税が削減されている。そのため日本に対しては、生産ジャガイモの輸入解禁など検疫関係の要求が新たに繰り出されるとの見方もある。 ブラジルなど5カ国が加盟する関税同盟・南米南部共同市場(メルコスール)にも注意が必要だ。メルコスール側は経済連携協定の交渉入りを求めているが、畜産大国を抱える相手だけに、自民党内には反対の声が強い。これとは別に、政府はアルゼンチン北部地域からの牛肉輸入解禁も検討している。 日本からの農林水産物・食品の輸出は節目を迎える。政府は25年に輸出額を2兆円とする目標を掲げる。 24年は1~10月で1兆1702億円と過去最高のペースを維持しているものの、近年は伸びが鈍化。 目標達成が危ぶまれる。昨年の日中首脳会談で再開を打診した対中牛肉輸出などの動向も注目される。 25年は国際協同組合年だ。協同組合組織でつくる全国実行委員会は、超党派の「協同組合振興研究議員連盟」に国会決議の採択を要請した。 協同組合の価値を確認する年となることが期待される。 日本農業新聞 2025年1月1日 [論説]作る人と食べる人 対等互恵の関係築く年に 2025年が明けた。今年は国連の定めた「国際協同組合年」。作る人、食べる人の垣根を低くし、対等な立場で食という恵みをお互いに分かち合う。そんな「対等互恵」の関係を築く年としたい。 JAと生協、生産者と消費者、農村と都市がともに力を合わせ、持続可能な農業、農村につなげよう。 再生産確保が焦点 対等互恵。この言葉は半世紀前、協同組合運動の中から生まれた。 生活クラブ生協は、現在も生産者と交わす契約書の中に「対等・互恵の理念にもとづき連帯して、生産者及び生協組織と運動を強化発展させる」との理念を掲げている。 ウクライナ危機以降、輸入に依存する化学肥料や飼料などの価格高騰が長引き、農業経営を圧迫する。 政府は1月の通常国会で生産費を考慮した農畜産物の価格形成を促す関連法案を提出する見通しだが、直接支払いの拡充を含め、農家が再生産できる価格をどう確保するかが、大きな焦点となっている。 こうした中、同生協では食べる側、作る側が対等な立場で互いに話し合うことで価格転嫁につなげている。「生産者と消費者は互いに利益を享受している。 買う方が強いのが今の情勢だが、生産者をもっとリスペクト(尊敬)し、再生産できる価格を受け入れる必要がある」と同連合会の村上彰一会長。 同生協では生協組合員が提携する産地に移住し、農業にも積極的に携わる。山形県酒田市に建設された移住・交流の拠点「TOCHiTO(トチト)」には2023年以降、40代から80代まで多様な世代16人が入居。 都会と田舎の二拠点生活を楽しみながら、JA庄内みどり管内の提携生産者の元に援農に出向く。 お金を払う方が上で、もらう方が下。そんな縦の関係ではなく、食でつながる横の関係を広げることが求められている。 JAと生協が提携 生協発の取り組みに共鳴し「対等互恵」を直売所の理念に掲げるJAも出てきた。 中山間地域に囲まれたJA愛知東は、昨年オープンした直売所「グリーンファームしんしろ」の入り口に、この言葉を掲げた。 海野文貴組合長は「消費者は少しでも安いものを買いたい、生産者は少しでも高く売りたい。 相反する関係の中で、お互いが理解と尊重、そして感謝の念のもとに適正価格が成り立つという考え方が必要」と指摘する。 さらに、生協のコープあいちと「対等互恵」の理念を盛り込んだ新たな協同組合間提携を結び直し、「農産物を買うことで、地域農業を支えてほしい」と呼びかける。 農村と都市共生を 安ければ安いほどいい――。価格競争の果て、酪農家をはじめ全国の農家が離農に追い込まれている。農山村から人がいなくなれば農地は荒れ、地方は衰退する。負のループから抜け出すには作る人と食べる人、農村と都市が「お互いさま」の関係を取り戻す必要がある。 明治大学の小田切徳美教授は、「にぎやかな過疎をつくる」(農文協)の中で、「農村なくして都市の安心なし、都市なくして農村の安定なし」という都市農村共生が、「農村=切り捨ててもよい地域」という考え方に対する対抗戦略になると主張する。 こうした考え方は、能登半島地震から1年となる被災地の復旧復興を進めていく上でも重要となる。財務省の財政制度等審議会は、コスト重視の集約的なまちづくりを提言したが、石川県珠洲市で復旧を支える元農水省職員の本鍛治千修さんは「非効率な零細農家を切り捨て、規模拡大を支援すべきだという声もあるが、誰が日本の原風景を守ってきたのか。誰が水田の持つかん養力で洪水を防いできたのか」と問う。 利益やコスト、効率、規模拡大ばかりを追求する経済優先の社会構造は、働く人の意欲をそぎ、やがて衰退する。分断を超えて違いを受け入れ、互いに恵みを分かち合う「友愛の経済」(協同組合の父・賀川豊彦氏)が今、求められている。 |

第9回 コメ政策と飼料用米に関する意見交換会2024 報道記事特集

鈴木宣弘先生の記事紹介のページ

月刊 『日本の進路』 387 388 号 (2025年1月号) 最新情報のいくつかを紹介しています。

日本の進路 ホームページ紹介

農村と都市を結ぶ 記事紹介

月刊 農村と都市を結ぶ ホームページ紹介

2025年の養鶏産業の課題

鶏鳴新聞 2025年1月15日

2025年の養鶏産業の課題 持続可能は安定発展への道

家禽産業は国や年齢、宗教を問わず、人々の暮らしや健康を支え、地域の社会経済の中で欠くことのできない役割を果たしている(写真は2024年10月のワールドエッグデーの活動から、 関連記事 に続く)

| 鶏鳴新聞 2025年1月15日 2025年の養鶏産業の課題 持続可能は安定発展への道を 2004年に、7年ぶりに発生した高病原性鳥インフルエンザ(HPAI) の脅威は、収まるどころか一層拡大している。 生産者は、20年前から毎年、ウイルスの侵入防止のために多大な投資をして対応を強化するとともに、厳格な飼養衛生管理基準を順守し、国や都道府県も指導の徹底と、まん延防止対策を強化してきた。 ただ、どれほど警戒を強化し、必死に対策をしても、ウイルスを運ぶ渡り鳥や野生動物をコントロールできない限り、発生の可能性はゼロにはならず、関係者は常に緊張下に置かれている。 そして、自身の努力では完全に防げない事態が発生するたびに、生産者は財産と商圏を失い、関連事業者も大きな被害を受け、需給は混乱する。 このような状況を、未来の産業の担い手にも続けさせて良いのか。 バイオセキュリティなどを中心とする既存の対策は、さらに強化していかなければならないが、予防の水準をさらに高めるためにも、ワクチンなど追加の新たなツールの導入を、真剣に検討する段階に入っているのではないか。 わが国では現在、HPAIワクチンの使用が認められていない。 緊急用に数百万羽分程度備蓄しているワクチンも使用されたことはなく、さらにこれらを接種した家禽も、原則として殺処分の対象になるとされてている。 一方、世界ではヒトを含む哺乳類への感染も広がる中、HPAIワクチンの生産現場への導入や、野外環境での試験が始まっている。 ワクチンには接種と監視の費用、野外株変異時のシード株の変更、貿易の停止など課題もあるが、利点として環境へのウイルス排出量の大幅な抑制、周囲の人や哺乳類などがウイルスに触れる機会の低減、負担が大きい淘汰関連作業の減少、家畜福祉の向上、生産物の需給安定により関連事業者もより安心して業務や商品開発に取り組めることなどが挙げられる。 産業が疾病に敗北することなく、持続可能な発展への道を進んでいくためには、まず担い手が安心して生産や経営を継続できることが、絶対的に「不と可欠」だ。 そこに立ちはだかる課題は、産官学が協力して克服し、新たなツールの実用化を急ぐ必要がある。 2025年が、その第一歩となることを期待したい。 この疾病を描いても、畜産現場は昨年、諸コストの高騰により、極めて厳しい経営を強いられた。 特に鶏卵は赤字経営の中で、マスメディアは卵の価格が「高い」と盛んに報じた。 その間に世界では、日本より大幅に高い鶏卵価格が一般的となり、日本の1人当たり鶏卵消費量に迫り、超えていく国々も増えた。 鶏肉や鶏卵が、これからも人間の生命を支えていくことは揺るがず、むしろその重要性は一層増している。 こうした世界の動きの中で、人口減少下においても需要を縮小させず、国産鶏卵・鶏肉の国産鶏卵・鶏肉の生産・流通基盤を育成していくためには、マスメディアに栄養面・健康面・環境面のいずれにおいても素晴らしい特徴を持つこの畜産物の正しい知識と価値、生産現場の状況、そして役割を伝えるとともに、行政や消費者などにも幅広い理解を得ていく必要がある。 産業の川上から川下までが、関連事業者とともに長期的な視野に立って、ニーズに応えるメニューの開発や新商品の提供、消費機会の創出に協力し、ウイン・ウインの関係を構築するとともに、官学を巻き込みながら現状を共有し、わが国の家禽製品の安定供給と、食料安全保障の維持につなげていかなければならない。 |

日本農業新聞 2024年12月5日

<最新>飼料用米振興協会がシンポ 「水活」から対象外に反発

| 日本農業新聞 2024年12月5日 <最新>飼料用米振興協会がシンポ 「水活」から対象外に反発 日本飼料用米振興協会は5日、米政策と飼料用米をテーマにした意見交換会を東京都内で開いた。 飼料用米の活用を進めている生活クラブ事業連合生協連(生活クラブ連合会)や養豚農家らが参加し、飼料用米の価値や重要性を訴えた。 財務相の諮問機関・財政制度等審議会(財政審)が建議で「水田活用の直接支払交付金」の対象から飼料用米を外すよう求めたことに対し、怒りや不安の声が上がった。 生活クラブ連合会の村上彰一会長は、財政審の建議について「怒っている」と強調。 同連合会は、年間で2万2000~2万3000トン程度の飼料用米を使う。 飼料自給率の向上を目指して飼料用米の利用拡大を続けてきた結果で、鶏や豚を中心に定着してきているとする。 飼料用米の生産量が大幅に落ち込めば、「飼料を国産で賄うことは難しい」と指摘した。 青森県の木村牧場は、年間3万5000頭の豚を出荷する。 約12年前から飼料用米を使い始め、飼料全体の3~5割程度まで増やした。 木村洋文代表は「飼料用米は肉質の向上にもつながる上、カビなどのリスクも低く、とても良い原料」と強調。輸入飼料については「安価に買える見込みはない」と話した。 飼料用米は米農家にとっても欠かせないとした意見も多く上がった。 同協会の信岡誠治理事は「(主食用の)米価低迷時には、収入面で米農家のセーフティーネットとして機能してきた」と指摘。 主食用米の需要減少が続く中で、水田の維持に向けて飼料用米は重要な役割を担っているとした。 |

[論説]生消交流の課題 生協との連携強めよう

| 日本農業新聞 2024年12月4日 [論説]生消交流の課題 生協との連携強めよう 生産者と消費者の交流が岐路に差しかかっている。消費者が産地に出向き、農業体験をしたり、農産物を買ったりする「生消連携」の取り組みは、受け入れ側の負担増や、農家の高齢化が進み、継続が危うい。JAと生協の連携を強め、農業の振興につなげよう。 これまで、生消連携を進める上で欠かせなかったのが交流イベントだ。都会の消費者が農村を訪れ、農家と共に田植えや収穫などの作業を体験し、農業・農村への理解を深めることが目的だ。同時に、消費者が何を求めているのか農家が直接知ることで、相互理解につながっていた。 生活クラブ事業連合生協連は、田植えや稲刈り、農産物の収穫体験といった生産者と生協組合員との顔の見える関係を50年以上に渡り築いてきた。こうした長年にわたる関係性が、生産資材の高騰を踏まえた農畜産物の価格転嫁についても、生協組合員との話し合いでスムーズな値上げを実現したことは成果の一つだろう。 だが、少子高齢化や地方の人口減で、これまでのように交流イベントを開くことは難しい。消費者の受け入れを担ってきたJAの組合員数は2023年の正・准組合員の総数(見通し)で1009万人と、前年より7万人減り、減少に歯止めがかからない。新たな方法を模索する必要がある。 JA京都中央会は4月、京都生協などと意見交換を開き、生協とJAの相互加入・事業利用を進め、協同組合間連携の強化を検討している。JAグループ福島は、11月に開いた第42回JA福島大会で決議した次期3カ年基本方針に、生協との連携を強め生協組合員をJA准組合員にする方針を盛り込んだ。25年度から展開する。食や農に関心の高い生協組合員の意見をJA運営に反映することが、地域農業の活性化につながる。 10月に開かれた第30回JA全国大会では、地域に根差した関係者との連携が引き続き取り組む課題となった。30年に向けてJAは多様な関係者と連携し、協同の力で地域共生社会を目指すとしており、消費者との結び付きをどう深化させるかが問われている。 生協などとの協同組合間連携は、その中でも大きな柱となるのは当然だろう。生協との連携をきっかけにして、消費者に価格の向こうにある農業の実態をどう理解してもらうかが重要だ。そのためには、「生産者と消費者」という関係性を超えて、同じ人間として、自分たちの食の未来に危機感を持ってもらうための発信が欠かせない。JAは生協との連携をさらに強め、食と農業、農村の応援団を増やす取り組みを進めよう。 |

緊急・重要情報

日本農業新聞 2024年11月30日

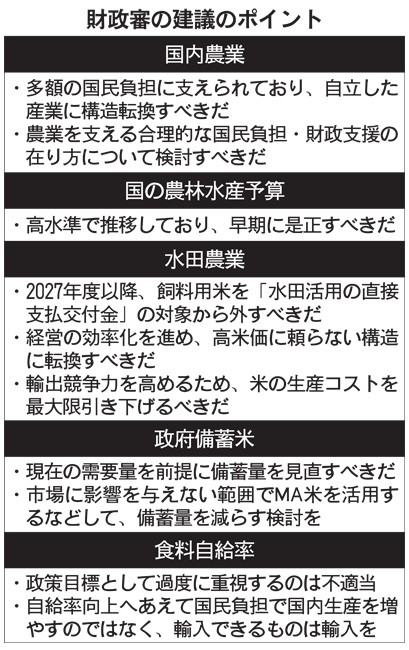

飼料米、水活対象から除外を 備蓄米水準見直しも提起 財政審建議

財務相の諮問機関である財政制度等審議会(財政審)は29日、国の2025年度予算に対する建議(意見書)をまとめた。農業分野では、転作助成金に当たる「水田活用の直接支払交付金」について、2027年産以降は飼料用米を助成対象から外すよう迫った。主食用米の需要減を踏まえ、政府備蓄米の備蓄量の見直しも求めた。

同日、加藤勝信財務相に提出した。建議では、補助金の支給などを念頭に、国内農業について「多額の国民負担に支えられている」と主張。法人化や規模拡大を進め、「自立した産業」に構造転換することを求めた。

水田活用の直接支払交付金を巡っては、27年度以降の水田政策の見直しに合わせて、財政負担の大きい飼料用米を助成対象から外すよう求めた。同交付金は、主食用米の需要減で転作面積が増えるにつれ、予算が膨らみ続ける構造的な課題を抱える。「財政面での持続性も確保していくべき」と指摘した。 水田農業は経営の効率化を進め、生産コストを下げ、「高米価に頼らない」構造に転換していくべきとした。

政府備蓄米は、現在100万トン程度ある備蓄量の見直しを求めた。主食用米の年間需要量が、備蓄量を設定した当時の900万トンから700万トン程度に減っていることを前提に見直すよう主張した。

輸入米であるミニマム・アクセス(最低輸入機会=MA)米を活用するなどして、政府備蓄米の備蓄量を減らすことも提起した。

政府備蓄米とMA米は、いずれも国が買い入れ、飼料用など非主食向けに低価格で売り渡す。建議では、それぞれ年間数百億円に上る財政負担を圧縮させたい意向をにじませた。

<解説>食料安保強化に逆行

財政審が「水田活用の直接支払交付金」の対象から外すよう求めた飼料用米は、転作作物の主力だ。主食用米の需要が年々落ち込む中、飼料用米を作ることで荒廃せずに守られてきた水田がある。財政審の建議は、生産基盤である農地を守る飼料用米の役割を無視する内容で、食料安全保障の強化に逆行する。

2024年産の飼料用米の作付面積は9万9000ヘクタール。主食用米の約1割に当たる。農地がいったん荒れてしまえば、有事の際、食料は作れない。飼料用米が食料安保に果たす役割は大きい。他にも、主食用米の需給調整や飼料自給率の向上にも貢献している。

ただ、財政審の建議は、大きな影響力を持つ。これまでも、同交付金の飼料用米の一般品種への助成単価の引き下げなどを主張し、実現させてきた。

農水省は、来年春の次期食料・農業・農村基本計画の策定に合わせて、27年度以降の水田政策の在り方を検討する。飼料用米への支援を堅持すべきだ。

財政審の主張は… 自給率「過度な重視不適当」

財務省の財政制度等審議会(財政審)が29日にまとめた建議(意見書)では、食料自給率を軽視していると取られかねない提言も盛り込まれた。食料自給率を政策目標として「過度に重視することは不適当」と強調。食料安全保障の確保に向け、国内での生産を増やすだけでなく、海外からの輸入も活用するよう提起した。

食料・農業・農村基本法では元々、食料・農業・農村基本計画で定める目標として「食料自給率」だけを明記。国内農業の向かうべき方向性を示す「指針」と位置付けていた。

一方で、改正基本法では基本計画で、食料自給率など「食料安全保障の確保に関する事項の目標」を定めると規定。食料安全保障の状況を多角的に捉えるため、食料自給率以外の目標も定める方針に転換した。

建議ではこの改正によって、食料自給率が「唯一の目標」から「国内生産と消費に関する目標の一つ」に相対化されたと指摘。改正基本法は国内生産の拡大だけを重視する考えに立っていないとして、「輸入可能なものは輸入」する視点も重要と提起した。

輸入を提起する背景には、財政負担の大きさもある。仮に小麦や大豆の増産で食料自給率を1%増やすには、水田活用の直接支払交付金や畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)の予算として、水田で800億~900億円程度、畑地で400億~500億円程度の財政負担が増えるという。

国の農林水産予算については「高水準で推移」しているとして、早期に是正するよう求めた。補正予算の影響で「(予算)総額の増額傾向が著しい」という。ただ、近年は環太平洋連携協定(TPP)対策など大型の補正予算で持ち直しているが、過去最大だった1993年度と比べると6割、基本法が制定された99年度と比べると8割の水準にとどまる。

[論説]耕畜連携の推進 飼料作物の支援拡充を

| 日本農業新聞 2024年11月25日 [論説]耕畜連携の推進 飼料作物の支援拡充を 輸入飼料や肥料などの高騰を受け、地域内での耕畜連携が一層、重要になっている。 酪農家と集落営農法人、和牛農家と飼料生産受託組織など連携の形はさまざま。 持続的な農業を進める上でも、政府は飼料用米などへの助成措置を継続、拡充すべきだ。 ウクライナ危機や円安の影響で輸入飼料、肥料の高騰が長期化している。 2023年の輸入乾牧草はここ3年で6割高、肥料原料は一時より落ち着いたものの、3年前より5割以上高い。 このため、輸入依存からの脱却に向けて国産へ切り替えが進み、粗飼料自給率は23年に80%と3年で4ポイント増えた。 目標の国産100%へ着実な歩みとしたい。 鍵となるのが耕畜連携だ。 広島県三次市の県酪農協みわTMRセンターは、完全混合飼料(TMR)を製造し、県内の酪農家に供給する。 主原料は、県内の集落営農組織が契約栽培した極短穂型の発酵粗飼料(WCS)用稲。酪農協が専用収穫機で刈り取り、堆肥の散布も請け負う。 耕種農家向けには栽培、畜産農家には給与の研修会も開く。 中山間地域のため1筆平均20アールという小さな減反田や転作田で飼料稲の栽培を積み上げた結果、栽培面積は200ヘクタールを超えるまでになった。 管内ではTMRを使う畜産農家が水田飼料作物生産協議会を立ち上げるなど、耕畜連携の輪が広がっている。持続可能な農業農村づくりへ、こうした輪を広げたい。 鹿児島県伊佐市では、飼料生産受託組織のグリーンネットワークとどろきが、WCS用稲と牧草を100ヘクタール超の水田で生産、肉用牛農家に供給する。 鹿やイノシシによる獣害に悩まされながらも、ドローンで牧草播種(はしゅ)にも挑戦。「地域を守りたい」という現場の熱意と地道な努力が耕畜連携の要となっている。 一方、こうした取り組みに水を差すのが政府の政策や提言だ。 政府は、飼料用米の一般品種について今年産から単価を引き下げ、水田活用の直接支払交付金(水活)は5年に1度の水張りをしない水田を交付金対象から外した。 さらに財務省は財政制度等審議会で、27年度以降は飼料用米を「交付対象から外すべき」だと提言。財務省は、この国の農業をつぶそうとしているのか。 今、必要なのは耕畜連携の推進に向けた支援だ。 現場からは、資材高を受けて主食用米の価格が上がったことで、転作田でのWCS用稲や牧草栽培を主食用米へ転換する農家が出るのでは、との声も上がる。 畜産と耕種農家による地域内循環は輸入資材の高騰対策だけでなく、環境負荷の軽減や飼料自給率向上などあらゆる課題に対応する。 循環の輪が途絶えないよう、施策の充実を求めたい。 |

農と食と命守る視点「日本農業新聞 【今よみ】」

「国家観なき歳出削減」

| 日本農業新聞 2024年11月26日 [今よみ] 農と食と命守る視点 東京大学特任教授・名誉教授・鈴木宣弘氏 国家観なき歳出削減 最近、財政当局の農業予算に対する考え方が次のように示された。 (1)農業予算が多すぎる (2)飼料用米補助をやめよ (3)低米価に耐えられる構造転換 (4)備蓄米を減らせ (5)食料自給率を重視するな--。 そこには、歳出削減しか念頭になく、現状認識、大局的見地の欠如が懸念される。 1970年の段階で1兆円近くあり、防衛予算の2倍近くだった農水予算は、50年以上たった今も2兆円ほどで、国家予算比で12%近くから2%弱までに減らされてきた。 10兆円規模に膨れ上がった防衛予算との格差は大きい。 ◁ ▷ 軍事・食料・エネルギーが国家存立の3本柱ともいわれるが、中でも一番命に直結する安全保障(国防)の要は食料・農業だ。 その予算が減らされ続け、かつ、世界的食料争奪戦の激化と国内農業の疲弊の深刻化の下で、まだ高水準だという認識は国家戦略の欠如だ。 海外からの穀物輸入も不安視される中、水田を水田として維持して飼料用米も増産することが安全保障上も不可欠との方針で進めてきた飼料用米助成は、まさに国家戦略のはずだ。 それを、2階に上げてはしごを外すように、金額が増えてきたから終了というだけの論理は破綻している。 また、規模拡大とコスト削減は必要だが、日本の土地条件では限界があることを無視した議論は空論だ。日本にも100ヘクタールの稲作経営もあるが、水田が100カ所以上に分散し、規模拡大してもコストが下がらなくなる(稲作も20ヘクタール以上になると60キロ当たり生産費が上昇し始める)。 中国は14億人の人口が1年半食べられるだけの食料備蓄に乗り出している。 世界情勢悪化の中、1・5カ月分程度の米備蓄で、不測の事態に子どもたちの命を守れるわけがない。 今こそ総力をあげて増産し備蓄も増やすのが不可欠なときに備蓄を減らせという話がなぜ出てくるのか。 ◁ ▷ 「いつでもお金を出せば安く輸入できる」時代が終わった今こそ、国民の食料は国内でまかなう「国消国産」、食料自給率の向上が不可欠で、投入すべき安全保障コストの最優先課題のはずなのに、食料自給率向上に予算をかけるのは非効率だ、輸入すればよい、という論理は、現状認識力と国民の命を守る視点の欠如だ。 そして、これらの考え方が25年ぶりに改定された食料・農業・農村基本法にも色濃く反映されていることが事態の深刻さを物語る。 |

JCOM 農業協同組合新聞 2024年11月21日 コラム

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】国家戦略の欠如

国家戦略の欠如

最近、財政当局の農業予算に対する考え方が改めて示された。そこには、とにかく歳出を減らすことだけしか念頭にない大局的見地、国家戦略の欠如が懸念される。

1. 農業予算が多すぎる

表のとおり、1970年の段階で1兆円近くあり、防衛予算の2倍近くだった農水予算は、50年以上たった今も2兆円ほどで、実質減らされてきた。10兆円規模に膨れ上がった防衛予算との格差は大きい。

軍事・食料・エネルギーが国家存立の3本柱とか、米国などでは言うが、その中でも一番命に直結する安全保障(国防)の要は食料・農業だ。その予算がバランスを欠いて減らされ続けているのに、まだ、高水準だという認識は、国家戦略の欠如ではないか。

2. 飼料米補助をやめよ

海外からの穀物輸入も滞りつつある中、国産飼料の拡大は大切な方向性であり、水田を水田として維持して飼料米も増産することが安全保障上も不可欠との方針で進めてきた飼料米への助成は、まさに国家戦略だった。

それを、お金が増えてきたから、もう終わりにしよう、という論理は破綻している。

財源がもったいないから、ではなく、国家戦略として、安全保障上も必要だから続けてきたことを、そのような理由で、2階に上げておいて、梯子を外すことはありえないはずだ。

3. 低米価に耐えられる構造転換

規模拡大とコスト削減は、もちろん必要だが、日本の土地条件では限界があることを無視した議論は机上の空論だ。

日本にも100haの稲作経営もあるが、水田が100か所以上に分散している。

規模拡大しても効率化できずにコストが下がらなくなる(グラフのように20ha以上になると60kg当たり生産費が上昇し始める)。

写真のように、豪州は1面1区画の圃場が100haで、まったく別世界だ。

コスト下げて輸出拡大すればよいという議論にも限界がある。

そもそも、稲作農家が赤字で激減しそうなときに輸出でバラ色かのような議論はナンセンスである。

4. 備蓄米を減らせ

中国は、14億人の人口が1年半食べられるだけの食料備蓄に乗り出している。

国際情勢が悪化する中、コメ91万トンの備蓄は、消費量の1.5か月分程度。これで、不測の事態に子どもたちの命を守れるわけがない。

今こそ、総力をあげて、コメや牛乳や、その他の農畜産物生産を強化し、備蓄も増やすのが、あるべき国家戦略であることは明白なときに、備蓄を減らせという話がどうして出てくるのだろうか。

5. 食料自給率を重視するな

「いつでもお金を出せば安く輸入できる」時代が終わったことが明らかに実感されている今こそ、国民の食べる食料は国内でまかなう「国消国産」、食料自給率の向上が不可欠で、投入すべき安全保障コストの最優先課題のはずなのに、食料自給率向上に予算をかけるのは非効率だ、輸入すればよい、という論理は、国民の命を守る視点の欠如ではないか。

そして、これらの考え方が25年ぶりに改定された食料・農業・農村基本法にも、色濃く反映されていることが事態の深刻さを物語る。

農林水産省官房政策会議

◆<最新>「水活」から飼料米除外を提起 財務省 備蓄米削減も主張

◆[論説]財務省の「水活」改悪 飼料用米の支援続けよ

| 緊急・重要情報 日本農業新聞 2024年11月11日 <最新>「水活」から飼料米除外を提起 財務省 備蓄米削減も主張 財務省は11日、国の農業予算に対する考え方を示した。転作助成金に当たる「水田活用の直接支払交付金」を巡り、財政負担を問題視。2027年度以降の水田政策の見直しに合わせ、飼料用米を助成対象から外すよう提起した。政府備蓄米は、需要に応じて備蓄量を減らすよう主張。主食用米がひっ迫する緊急時には、ミニマムアクセス(最低輸入機会=MA)米の活用も検討するよう求めた。 同日、財務相の諮問機関である財政制度等審議会(財政審)に示した。財政審は毎年、同省の考え方などを参考に翌年度予算への意見書をまとめ、国に提出している。これまで同交付金の飼料用米の一般品種への助成単価の引き下げを主張し、実現した経緯がある。 同省は同交付金について、財政負担の大きい飼料用米を「対象から外すべき」と提起した。政府・与党は、来年春の次期食料・農業・農村基本計画の策定に合わせて、27年度以降の水田政策の在り方を検討する。議論が本格化するのを前に、財政負担を圧縮するようくぎを刺した格好だ。 水田政策を巡り、同省の担当者は会見で、水田で麦・大豆を生産した際に、同交付金と畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)をともに受け取れることも問題視した。ただ、財政審に同日示した資料には盛り込まなかった。 備蓄米については、現在100万トン程度ある備蓄量の見直しを提起した。現在の備蓄量は、主食用米の年間需要量が900万トンあることを前提に設定された。年間需要量が700万トン程度に落ち込んでいることを踏まえ、見直すよう主張した。 輸入米であるMA米を「緊急時には市場に影響を与えない範囲で活用する」などし、備蓄量の削減につなげることも提起した。政府はMA米の導入に伴い、転作を強化しない方針を示しており、MA米を主食用に仕向ける可能性のあるこの手法は議論を呼びそうだ。 その他、国の農業予算については「補正予算を中心に、依然として予算総額は高水準」と問題視。食料自給率を「政策目標として過度に重視することは不適当」とも指摘した。 |

| 日本農業新聞 2024年11月18日 [論説]財務省の「水活」改悪 飼料用米の支援続けよ 財務省が、転作助成金に当たる「水田活用の直接支払交付金」を巡り、飼料用米を対象から外すよう提起した。飼料用米は、主食用米の需給安定や飼料自給率向上に貢献する。畜産現場からは不安の声が上がる。農水省は毅然(きぜん)と反論し、水田経営の安定へ支援を続けるべきだ。 政府は、来春の食料・農業・農村基本計画の改定に合わせ、2027年度以降の水田政策について検討する方針だ。これに対し、財務省は11日の財政制度等審議会で「食料自給率に過度に引きずられることなく、国民負担最小化の視点は重要」と提起した。来年度以降の飼料用米の交付単価引き下げに加え、27年度以降の水田政策では、飼料用米を「交付対象から外すべき」だとも主張した。 自民党は、先の衆院選公約に「水田活用のための予算は責任をもって恒久的に確保する」と明記している。この文言は、飼料用米などを念頭に置いた過去の水田政策に関する同党の決議に基づくものだ。公約をほごにすれば農家の信頼を失い、政治不信はさらに大きくなる。 第2次石破内閣の発足を受けて、農相には自民党総合農林政策調査会長を務めた江藤拓氏が就いた。江藤農相は就任後、農業予算の増額が必要との認識を示した。 食料・農業・農村基本法の改正を受け、政府は今後5年間で農業の構造転換を集中的に進める方針だ。今後編成する24年度補正予算と25年度予算はその原資となる。万全の財源確保が求められる。 一方、財務省は「依然として(農林水産関係の)予算総額は高水準にある」と抑制を求めている。だが、全国で老朽化が進むカントリーエレベーターなど共同管理施設の整備を例にとっても、建設資材や人件費は上がり、同じ予算額でも従来ほどの政策効果は見込めない。ここにきての予算抑制は政府の掲げる食料安全保障の確立に逆行する。 また、会計検査院は、農水省の補正予算事業などについて予算の繰り越しの多さを指摘した。国民の税金が無駄に使われていないかを点検するのは当然だが「木を見て森を見ず」の感も否めない。補正予算は、年度内の処理が求められ、ただでさえ人手不足に悩む自治体の負担が大きく、事業採択の手続きが間に合わないケースは多くなる。 農業予算の多くを補正に頼る、いびつな予算編成にこそ根本原因があるのではないか。専門家からは、緊急を要する経費を計上すべき補正予算で、本来業務に当たる財源を賄っているとの指摘もある。農水省は財政当局にしっかり反論し、国民に対しても農業予算の必要性について説明を尽くすべきだ。 |

| 最近の米等の情報 |

| ◆全国農業新聞 2024年11月1日 【食農耕論】鈴木宣弘 鈴木宣弘 東京大学特任教授・名誉教授 「食料・農業・農村基本計画」の論点(前・中・後篇) ◆農村と都市をむすぶ2024. 11【No.872】 特集「農産物価格形成のあり方」 特集 農産物価格形成のあり方 安藤光義 特集 卵価形成の実態と課題 信岡誠治 ◆農村と都市をむすぶ2024. 11【No.872】全 ◆「農村と都市をむすぶ 2024年10月号」【時評】 何が起きているのか 酪農中止農家は「高齢・後継ぎなし」ではない? ◆農業協同組合新聞2024年10月10日 コラム 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】 石破農水大臣による画期的な2009農政改革案 ~米国型の不足払い制度の導入 ◆農業協同組合新聞 2024年7月12日 石破茂衆議院議員に聞く(1)(2) 「農業所得と自給率に国費を」 聞き手は谷口信和東大名誉教授。 ◆自主・平和・民主の日本を目指す月刊誌 日本の進路 2024年10月号(No385) 「コメ不足」「バター不足」を猛暑のせいにするな 農家を苦しめる政策が根本原因 問題の大本には米国からの度重なる圧力 東京大学大学院特任教授 鈴木 宣弘 ◆日本農業新聞 2024年8月23日 飼料高騰への支援充実を 農相に要請 JAグループ福島と県畜産振興協会 ◆NHK 2024年8月23日 4時58分 農林水産省 “早いところでは新米も” 冷静な対応を呼びかけ 各地のスーパーなどでコメが売り切れたり、購入点数を制限したりする動きが出ています。 農林水産省は、本格的に新米が出回る前の端境期で、もともと在庫が少ないところに、地震や台風に備えた買いだめの動きが出たことが拍車をかけた可能性もあるとして、消費者に冷静な対応を呼びかけています。 ◆読売新聞 2024/08/23 13:46 コメの棚空っぽの異常事態、秋の新米で品薄解消しても価格は大幅上昇…猛暑で供給減・訪日客増で需要増 コメが全国的に品薄となっている。昨年の猛暑で供給が減った一方、訪日客の回復で需要が増えたことなどが要因で、スーパーなどの店頭では商品が欠品したり、購入数量が制限されたりしている。2024年産米の出荷が本格化する9月下旬には品薄が解消する見通しだが、新米の価格は大幅に上昇している。(川口尚樹) ◆農業協同組合新聞 2024年8月20日 米保管義務は誤解 農水省の支援事業 需要に応じた判断で 主食用米を長期計画的に販売するために保管料を支援する「米穀周年供給・需要拡大支援事業」は今年度も公募が行われ、9事業体から23年産米5万tが申請されている。この事業で保管料支援を受けるためには最低限この10月までは保管しなければならない。そのため店頭に米が並ばない事態も起きる状況のなか、国が米の保管を義務づけるのか、との一部から批判の声も聞かれるが、農水省はこの事業について「10月まで保管せず販売しても、ペナルティーがあるわけではない。事業の目的は需要に合わせた販売。保管料支援はなくなるが計画的に販売してもらえばいい」と強調している。 |

全国農業新聞 2024年11月1日 【食農耕論】鈴木宣弘

鈴木宣弘 東京大学特任教授・名誉教授 「食料・農業・農村基本計画」の論点(前・中・後篇)

全国農業新聞食農耕論202411__8_15鈴木宣弘PDFダウンロード

全国農業新聞食農耕論202411__8_15鈴木宣弘WORDダウンロード

全国農業新聞特集1_2_3_202411画像PDFダウンロード

農村と都市をむすぶ 2024. 11【No.872】

特集「農産物価格形成のあり方」

特集 農産物価格形成のあり方 安藤光義

特集 卵価形成の実態と課題 信岡誠治

卵価形成の実態と課題202411_872安藤光義信岡誠治WORD_PDFダウンロード

月刊 農村と都市をむすぶ 2024. 11【No.872】

2024年11月号 「農村と都市をむすぶ」

農村と都市をむすぶ202411_NO872all_lebelupAダウンロード

「農村と都市をむすぶ 2024年10月号」【時評】

何が起きているのか

酪農中止農家は「高齢・後継ぎなし」ではない?

「農村と都市をむすぶ 2024年10月号」【時評】

何が起きているのか

酪農中止農家は「高齢・後継ぎなし」ではない?

中央酪農会議が実施した「令和5年度酪農経営廃業者調査」結果によると、令和4年度中に酪農経営を中止した戸数は北海道で249戸、都府県では581戸の合計830戸だった。

令和4年2月時点の酪農家戸数は約1万3千戸だったので、廃業率は約6%になる。

調査対象は系統出荷者のみなので全体では、7%に近いかもしれない。

中止農家割合が増加傾向にあることも問題だが、中止酪農家の平均年齢が北海道では58.3歳で、50代以下が4割を超えたことに驚かされた。

さらに、後継者がいても中止した酪農家が、北海道では9%、都府県では12%もあった。

これまでの酪農中止理由は、「高齢・後継者なし」が最も多かったが、それが変化してきたのだろうか。

農水省が実施した「畜産経営離脱に関する調査」は、年次ごとに全酪農家を対象としており、先の調査と若干の違いがあるが、平成30年からの時系列比較が可能である。

これによると離脱割合は3年度までは3%台だったのが、4年次に6%までに跳ね上がっている。

農水省の調査には離脱要因項目があり、民も多かったのは、「高齢化」の30%だが、次が「経営不振・悪化」の16%で、「従事者の事故・病気・死亡」の15%を上回った。

令和3年までの調査では、「経営不振・悪化」の選択肢がなく、経営関連では「負債問題」のみなので直接の比較はできないが、「負債問題」は5%だった。

酪農を始め畜産経常の収益性が悪化しているのは、農水省の「農業経営調査」を見てもわかる。

酪農経営では令和3年度に736万円だった農業所得は、4年度では49万円の赤字に落ち込んでいる。

肉用牛部門でも繁殖経営も肥育経営も赤字に転落しており、養豚、養鶏も大きく所得を減らしている。

その大きな要因は、飼料費や動カ光熱費の増加、特に飼料費の高騰と指摘できる。

以上から、離脱理由に高齢化が多いことに変わりないが、経営を断念する相対的に若い層の増加も離脱率の増加に拍車をかけているとみられる。

酪農への新規就農者数も令和4年は3年に比べ21人減の73人に留まった。

やはり、収益性の悪化が影響していると思わざるを得ない。

特に、経営環境が悪い中では、倒産する経営以外に、優秀な経営も今が辞め頃とみて経営を中止すると言われる。

反対に、負債などでやめるにやめられない農家が1定存在することも指摘されている。

畜産経営の現状を正確に把握することが必要だ。

それを踏まえた収益性の改善、特に飼料費を抑える抜本的な対策が必須だ。

スーパーの棚から米が消えた

筆者の住まいの近くのスーパーでも、8月中旬以降米棚が空っぽな状態が続いた。

米不足がマスコミに大きく取り上げられている。

不足要因として、当初はインバウンド需要やペンなどの値上げで相対的に安くなった米需要の増加などが言われていたが、農水省が全国のスーパー、生協計約1千店舗を調査したところ、8月第2週は消費者の米購入が前年同期比で4割増加したとのことだった。

南海トラフ地震の臨時情報などの影響による買いだめとみられるとしている。

国は市場に悪影響を及ぼさないように、「備蓄米」の放出は行わないとした。

確かに8月は端境期で、9月になってからは新米が少しずつ入荷しだした。

しかし、棚から米がないというインパクトは相当のものだ。

奇しくも本年6月に「平時における食料安保」を柱とする「食料・農業・農村基本法」が改訂され、同時に米や小麦、畜産物など重要な食料、が不足する事態に対応するための「食料供給困難事態対策法1も制定された。

うがった見方だが、「食料安保」の重要性を国民に実感してもらうため、あえて対応しなかったのでは、とまで考えてしまった。

米需要の増加を受け、米の生産抑制見直しに言及するマスコミもあるが、米の1人当たり年間消費量はピークの半分以下の50kg同程になっており、長期的にこのトレンドは大きくは変わらないだろう。

一方で、本年3月に全国米穀販売事業共済協同組合が「米穀流通2040ビジョン」を発表した。

この「現実的なシナリオ」では、2040年の米の圏内需要量は375万トン、生産量は363万トンとほぼ半減すると予想している。

特に、半減しても需要量国産ではカバーできないと見ている。

やはり平時の食料安保の鍵は国内生産の維持であり、そのためには農地と担い子の確保が不可欠であることは言うまでもない。

この2つの確保には、経営の成り立つ作物の存在が肝心だ。

先の農業経営調査によると水田作経営の農業所得は、約2.8haの耕作でわずか1万円に過ぎない。

今後需要が期待できる作物は、千万トン以上を輸入に依存し、価格も高騰している飼料穀物だろう。

これまでは輸入飼料穀物と飼料用米などの国産飼料穀物の価格ギャップが大きかったが、その差が徐々に狭まってきている。

政策的な支援次第で品質と需給バランスによって、欧米のように主食用と飼料用穀物の相互乗り入れが可能な状況を作り出すことも夢ではなくなってきたのではないか。

農地利用を柱とした、主食用米中心ではない、米政策の展開が期待される。

(SK)

農業協同組合新聞2024年10月10日

コラム 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】

石破農水大臣による画期的な2009農政改革案 ~米国型の不足払い制度の導入

| コラム 【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】 石破農水大臣による画期的な2009農政改革案 ~米国型の不足払い制度の導入 農業協同組合新聞2024年10月10日 |

「米政策の第2次シミュレーション結果と米政策改革の方向」

2009年9月15日に、当時の石破茂農水大臣が「米政策の第2次シミュレーション結果と米政策改革の方向」を発表した。

https://www.maff.go.jp/j/nousei_kaikaku/pdf/090915_data1.pdf

その中で、ベストの選択肢として示された政策案は、「農家に必要な生産費をカバーできる米価水準と市場米価の差額を全額補填する新たな米価下落補てん対策」、まさに、米国型の不足払い制度の導入であった。

提案書には、「いわゆる品目横断的対策(ナラシ)は、補てん基準が5中3平均の価格であることから、米価が年々下落する局面では基準自体が下がり、補填額も徐々に減っていくことになる。他方、新たな米価下落対策は、生産費を確保できる補填水準が維持されることで、中長期的な経営の安定化を図ることが可能となる」と説明されていた。

具体的には、コメの生産調整を選択制にして、生産調整参加農家には、約12,000円程度の平均生産費(コストダウン効果を見込んだ水準)との差額を補てんすれば、年平均3~4,000億円の財政負担でコメ農家を支えることができ、かつ、消費者は価格低下によるメリットが生じる、というものであった。

今も生きている石破政策

その約1か月後に民主党政権が成立し、結果的には、この農政改革案は、民主党が提案していた「戸別所得補償制度」に受け継がれることになった。

その後、再び、自公政権となり、戸別所得補償制度は廃止された。

しかし、石破議員は、2024年5月9日の日本農業新聞大会の挨拶においても、「価格転嫁と言うが、消費者価格も高くなりすぎないように、農家の赤字を補てんする所得補償に財政出動することで生産者と消費者の双方を助ける仕組みが必要」との趣旨を述べられた。

同じ会場で、筆者には、「当時、一緒に議論した政策を今も念頭に置いている」と話しに来られた。

『現代の食料・農業問題―誤解から打開へ』をベースにした農政改革

この提案は、農水省が石破農水大臣の指示の下に行った分析結果に基づくもので、このシミュレーションに使用されたのは筆者の計量モデルの改良版だった。

実は、2009年の初め、当時の石破農水大臣が、2008年に筆者が刊行した『現代の食料・農業問題―誤解から打開へ』(創森社)を三度熟読され、大臣室で当初は二人だけで相談し、この本に基づいて農政改革を実行したいと表明された。

総力を結集した「農政改革特命チーム」

それを核とした農政改革を進めるために、内閣官房長官、農政改革担当大臣(農林水産大臣)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣をメンバーとする「農政改革関係閣僚会合」が組織され、その主旨は、次のように説明された。

「中長期的には世界の食料需給がひっ迫することが見込まれる一方、我が国農業の生産構造の脆弱化や農村地域の疲弊が深刻化している。

このような中、我が国農業の持続可能性を確固たるものにし、我が国のみならず世界全体の食料需給の安定化に貢献する観点から、農地制度や経営対策、水田の有効活用方策、農村振興対策など食料自給力の向上や国際化の進展にも対応しうる農業構造の確立に向けた政策の抜本的な見直しを検討するため、内閣官房長官及び農政改革担当大臣の主宰による「農政改革関係閣僚会合」を開催する。」

そして、その下に、内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)、内閣府大臣官房審議官(経済財政運営担当)、総務省大臣官房企画課長、財務省主計局総務課長、農林水産省大臣官房総括審議官、経済産業省大臣官房審議官(経済産業政策局・地域経済再生担当)をメンバーとし、筆者らがアドバイザリーメンバーとなった「農政改革関係閣僚会合」特命チームが任命された。チーム長は農林水産省大臣官房総括審議官の針原氏であった。

2009年1月から14回の特命チーム会合が開催され、生産者、消費者、その関連組織、流通・加工・小売業界など、農業・農村・食料に関連するすべての分野から詳細なヒアリングを精力的に行い、総合的な検討が行われた。

筆者の計量モデルを農水省が改良してシミュレーション分析

その検討の「目玉」は、新たなコメ政策の提案であった。

『現代の食料・農業問題―誤解から打開へ』の[補論4]で、筆者が開発した計量モデルが農水省に持ち込まれ、省内の優秀なスタッフにより精緻化されて、新たなシミュレーション分析が行われた。

筆者のモデルによる2008年の拙著の政策提案は、

「コメの生産調整を廃止して、これ以下には農家手取りを下落させないという「岩盤」米価を12,000円/60kgとして、それを下回った販売価格との差を政府が補填する場合には、財政負担は減反廃止直後には一時的に大きくなるものの、その後はコメ関税が190%くらいまでに維持されれば、3,000億円台の財政負担で対応でき、我が国の水田農業、農村、コメ自給率を最低限維持できる。」

というものだった。

これをベースとして、石破農水大臣の指示の下、農水省の尽力により精緻な分析が行われ、誕生したのが、「農家に必要な生産費をカバーできる米価水準と市場米価の差額を全額補填する新たな米価下落補てん対策」の必要性を打ち出した2009石破農水大臣案だったのだ。

その石破議員が、今、総理大臣である。農政に大きな一歩がもたらされる可能性に期待したい。

農業協同組合新聞 2024年7月12日

石破茂衆議院議員に聞く(1)「農業所得と自給率に国費を」

【写真】石破茂衆議院議員(上)

【写真】谷口信和東大名誉教授(下)

| 石破茂衆議院議員に聞く(1)「農業所得と自給率に国費を」 【食料・農業・農村/どうするのか? この国のかたち】 25年ぶりに食料・農業・農村基本法が改正され、新たな農政に期待が高まっている。 「この国のかたち」を考える本シリーズ、今回は農相も務めた石破茂衆議院議員に農政と農協のあり方を聞いた。 聞き手は谷口信和東大名誉教授。 谷口 自民党の危機が日本社会の危機と背中合わせで深まる中、石破議員への期待が高まっています。 今日は農政からこの国の行方まで、存分にうかがえればと思います。 改正食料・農業・農村基本法が施行されました。 しかし、もっと抜本的に農政を転換すべきだったのでは、とも思えます。 石破さんはどうお考えでしょうか。 石破 農水大臣を務めたのは麻生内閣の時ですから13年前です。 そのとき「生産調整をやめる」と言い、かなり抜本的な農政改革に手を着けましたが、民主党政権になって頓挫しました。 その後私は、政調会長とか幹事長とか党務の方に入りました。 私が会合に行くとみんな黙っちゃう。 威圧感があるのでしょうか(笑)。 ただ、これでいいのかなという思いは持っております。 「自給率」の議論があまり好きじゃないのは、計算する際の分母は、その国で提供される食料すべてですから、食べ過ぎも食べ残しもみんな入る。 食料自給率が一番高かったのは敗戦直後、餓死者が出た時期でした。 谷口 海外から食料を買えなかったから。 石破 そうです。アフリカの飢餓の国も高い。 私は自給率より「自給力」なんだろうと思っています。 必要なのは、農業者の人口構成がサスティナブルであること、農地が健全に維持されること、単収、農業の基本的技術を維持向上させることです。 谷口 まったく正論だと思います。 石破 農業は、土と光と水と温度の産業です。 日本は土が肥沃で豊かな水が流れ、連作障害がない水田という装置があり、光が適度に降り注ぎ、気候は温暖である。 こうした条件が揃い、なおかつ勤勉な農業者がいる。 それなのに農業が発展しなかったのは、国策のせいだったと思います。 谷口 米は重要ですが、余りに偏り過ぎたと思うのですが。 石破 かつて「米価は百姓の給料だ」というスローガンがありました。 私が最初に当選した昭和61年には、全中が与野党の候補者に「米価引き上げに賛成しますか」みたいな踏み絵を踏ませ(笑)、大多数が賛同しました。 谷口 春闘にならって。 石破 当選1回の頃は、米価を決めるのに3晩、4晩徹夜しました。 「米価を上げるぞ」と議員たちは気勢を上げ、テレビカメラもいっぱい来ます。 でも夜中になるとみんないなくなる。 で、朝になってテレビカメラが来ると、みんなも戻ってくる(笑)。 米価を税金で上げるという政策が本当に正しかったのか、未だに誰も検証していないのです。 谷口 私は米価が特に高かったとは思いませんが、米以外の価格政策が余りなかったと思います。 石破さんの地元の鳥取県は二十世紀梨などが盛んなところですが、それらについての補償は何もないんですよね。 多くの農作物は奨励されてつくれば、過剰になって値段が下がる。 その繰り返しで、その後、輸入も拡大しました。 飼料生産はどうでしょうか。 石破 畜産は食べちゃったらおしまいですから、安全保障とは違うカテゴリーだと思っています。 「今日はビフテキだ」というのは盆か正月、それでいいと思うんです。 人口半減時代の稲作とは何であり、畜産とは何であるかをもう一度見直した上での基本法議論だったのでしょうか。 谷口 そうした議論をほとんどしなかった。 石破 と思います。 私が農水大臣だった時、スイスの農業大臣と親しくなって何度も議論しました。 彼女から、「スイスの卵は高く、フランスの卵は安い。でもスイス人はスイスの卵しか食べない。山間地で養鶏をしている人たちがスイスを支えているから、安いからといってフランスの卵は食べない」と聞き、ほんとかよと思いましたが、本当だそうです。 日本だと、安ければ外国から買えばいい。 思想という言葉を敢えて使うとすれば、その思想は間違いだと思うんです。 腹が減っては戦はできない。 どんなに立派な船や飛行機を買っても、兵隊さんの食事がなかったらどうするのか。 防衛費は5年で43兆円、他方で農水省の予算は全然伸びない。これって変でしょ? という議論がありません。 谷口 だから防衛大臣と農水大臣を経験した石破さんに期待しているんです。 今までは食料安全保障を前面に立てた農業基本法などという話はなかったのですが、そう言わざるを得なくなったのは時代の変化ですね。 石破 いかにして農地を増やし、農業生産を増やすかということに世界各国で努力しています。 日本では、農地は減り、農業者も減り、何が素晴らしいのか。 私は田中角栄先生の「最後の弟子」ですが、角栄先生は生前、「あの戦争に行った奴がこの国の中心にいるうちは大丈夫だ。だが、いなくなるとこの国は危ない」とおっしゃいました。 その危惧はこのことだったんだな、と最近つくづく思いますね。 全日農という組織があって、いいことをしています。 鳥取の会合に呼ばれて行くと、「米価は農民の給料である」というノボリが立っているので、「こんなことを言っているからだめなんだ。米価は下がるのだからその分、直接所得補償でいいんだ」というと、何だそうかみたいな話になります。 先日も日本農業新聞全国大会の後の夕食会がニューオータニの宴会場であったので、歴代農水大臣が揃った席で同趣旨の話をしたら、野党席から拍手が起きました(笑)。 あの会は結構大事にしていて、すべてのテーブルを回って命がけで酒を飲むんです(笑)。 「お前の言うとおりだよ」という人が結構いて、今の農政はちょっと違うんじゃないかってことを、現場のJAや農業者は気が付いているのかもしれないな、と思います。 石破茂衆議院議員に聞く(2)「農協はもっと政治運動を」に続く |

農業協同組合新聞 2024年7月12日

| 石破茂衆議院議員に聞く(2)「農協はもっと政治運動を」 【食料・農業・農村/どうするのか? この国のかたち】 25年ぶりに食料・農業・農村基本法が改正され、新たな農政に期待が高まっている。 「この国のかたち」を考える本シリーズ、今回は農相も務めた石破茂衆議院議員に農政と農協のあり方を聞いた。聞き手は谷口信和東大名誉教授。 石破茂衆議院議員に聞く(1)「農業所得と自給率に国費を」から続く 谷口 「安ければいい」という風潮は何なんですかね。 石破 たぶん、三波春夫先生が悪いのであって(笑)、「お客さまは神様です」という言葉が国中に広まった。 三波先生は、ステージに立つときは「お客様はみんな神様だ」という言葉を、心を清めて歌うという意味で言ったのであって、「安ければいい」という意味ではなかったのですが。 JAに関わる新聞ですからはっきり言いますが、「一人は万人のために、万人は一人のために」という精神は生きているのでしょうか。 儲からなくなったら農協のスーパーは撤退する。 ガソリンスタンドも撤退する。 これは協同組合精神とは違う気がしますが。 谷口 まあ、一般企業の精神ですね(笑)。 ちょっと全中などは静かになっちゃったのかな。 与党と仲が悪くないし。 石破 与党と一体化してどうするんですか。 最近は労働組合まで与党と一体化して。 もっと政治運動をしていい。 今の日本では、みんな「自分が」「自分が」。社会のため、人々のため、次の時代のため、というきれいごとがもう少しあってもいいのに、と思います。 谷口 今春、私も選考委員を務めている農水省の飼料用米多収コンクールがありました。 やっと今年、10aあたり単収900キロを超える事例が出てきました。 この段階で飼料用米多収の奨励はもういいとコンクールが打ち切られかけたんです。 ところが反対が広がったんでビックリしたことに継続になったんです。 これは驚きです。 実は水田をつぶして畑にして、畑で麦、大豆、子実トウモロコシを作るという方向に農政は舵を切っていて、そっちの方が単収も高いし自給率も上がるというのです。 しかし日本は、石破さんもおっしゃるように水田がベースの国なので、水田をもっと生かすところから考えるべきじゃないかと思うのですが。 石破 飼料用米の政策的位置にはいろいろな議論があります。 私、ラーメン議連の会長もしているのですが、外国産麦で作ったラーメン、国産麦で作ったラーメン、米粉で作ったラーメンを食べ比べたことがあります。 20~30年前だと米粉ラーメンなんて食べられたもんじゃなかったんですが、今はいけます。 谷口 小麦は戦後に普及した農林61号が70年間にわたって優良品種でした。 品種改良がほとんど進んでいなかった典型です。 農業政策は焦っちゃだめなんで、長期戦略が必要です。 畑で作る小麦は元々の畑で作ってほしいと思います。 農産物価格問題についてはどんなふうになりそうだと思っていますか。 来年の国会に新しい法律を提出して「農産物価格に生産コストを反映させる」という話になっていますが。 石破 国費を投入する価値はいずこにありや、ということだと思うんです。 直接所得補償がWTOの枠組みではセーフの政策だと思っているのですが、民主党が戸別所得補償を出した時にさんざん罵倒したのは私たちなので、その反省も踏まえ、努力した人が報われるための直接支払いとは何なのか、という話だと思うのです。 農業者の所得増大と自給率の向上に資するものでないと、国費を投入しちゃいけない。 PDCAサイクル的な検証のシステムを作っておく必要もあります。 谷口 最後に、これは私の希望なのですが、立ってください! 石破 立っていいことなんかないですよ(笑)。 議員になって総理大臣を19人見てきましたが、幸せになった人は誰もいません。 谷口 それでも、求められる人はいる。 石破 それは天命ですね。 谷口 勝手なことを申しました。 今日はありがとうございました。 (インタビューを終えて) ▼17年、18年に次いで3度目のインタビュー。今回が最も短時間 ▼渦中の人だけに来訪者が溢れていたからだ ▼(さすが!その一)筆者とは微妙に立場は異なるが自給力を重視する考え方はほぼ首尾一貫していた。ブレが少ない政治家だ ▼(さすが!その二)JAも労働組合も与党と一体化しては存在意義がない。それぞれがもっと政治運動をせよとの意見に共感。意見の異なる者が合意に至る道筋が民主主義の原点だとの哲学がそこにある ▼(さすが!その三)腹が減っては、戦はできぬ。防衛費の膨張VS農水予算低迷。食料安保の話なのに変だよねという議論の不在を喝破。さすがに、石をも破る政治家だと改めて認識した。(谷口信和) |

「コメ不足」「バター不足」を猛暑のせいにするな

農家を苦しめる政策が根本原因

問題の大本には米国からの度重なる圧力

| 「コメ不足」「バター不足」を猛暑のせいにするな 農家を苦しめる政策が根本原因 問題の大本には米国からの度重なる圧力 東京大学大学院特任教授 鈴木 宣弘 過剰、過剰と言われたコメが、突如足りないと言われ始め、急速にコメ不足が顕在化した。 これからは新米が市場に出回るので、当面、需給逼迫感は緩和されると見込まれるが、長期的には、政策の失敗の是正をしないと、コメ不足が頻繁に起こりかねない。 いろいろな要因で今回のコメ不足は顕在化したが、根底には、稲作農家の平均所得がl万円(時給にすると旧円)というような事態に追い込んでいる「今だけ、金だけ、向分だけ」の「3だけ主義」の取引とコスト高に対応できない政策の欠陥がある。 昨年の猛暑による減産・品質低下と訪日客の急増による需給逼迫と言われるが、猛暑などの異常気象は頻度が高まっているし、インバウンドも、コロナ前に戻った部分が大きいのだから、想定外とは「一一いい難い。猛暑が通常化してきでいるので、猛暑による減産の可能性を常に織り込んで、コメ需給の調整在していく必要がある。 根本原因は別にある。 過剰在庫を理由に、 ⓵生産者には生産調整強化を要請し、 ⓶水田を畑にしたらl回限りの「手切れ金」を支給するとして田んぼつぶしを始め、 ⓷農家の赤字補填はせず、 ⓸小売・流通業界も安く買いたたくから、農家が苦しみ、米生産が減ってきているのが根底にある。 さらに、⓹増産を奨励し、コメの政府備蓄を増やしていれば、その放出で調整できるのに、それをしないから、対応できないのだ。 しかも、100万トン程度の政府備蓄はあるのだから、それを放出する用意があるというだけで状況は変わるのに、それを否定している。自分たちのメンツしか頭にないようでは農家も国民ももたない。 中国は今、米国との関係悪化による紛争に備えて備蓄を増やすとして、中国の人けは億人がl年半食べられるだけの穀物を買い占めているという。だから値段が下がらない。一方、日本の穀物備蓄能力はl・512カ月だ。 この点でもまったく相手にならない。 日本は国内のコメの生産力が十分あるんだからもっと増産して備蓄すればいいはずだ。そうすれば今回のようにみんなが困ったときに食料を園内でちゃんと確保することができる。コメは今700万トンくらいしか作っていないが、日本の水田を全部利用すれば1400万トン以上できる。 そうすればl年半とは言わなくても日本人がしっかりとl年くらいは食べられるだけの備蓄はコメ在中心にできる。 そんな金がどこにあると財務省が言えばおしまいになるが、これこそよく考えてほしい。米国の在庫処分といわれるトマホークを買うのに必兆円も使うお金があると言うなら、まず命を守る食料をしっかりと国内で確保するために、仮に何兆円使ってでもそのほうが安全保障の一丁目一番地だ。 こういう議論をきちんとやらなくてはいけないのに、それが全然出てこない。 国内酪農を疲弊させ、輸入で賄う愚 酪農も同じだ。過剰、過剰と言われたが、バターが足りないと一言い始めた。 昨年の猛軒による減産のせいだと言うが、根本原因は別にある。 過剰在庫を理由に、 ⓵酪農家には減産を要請し、 ⓶乳牛を処分したら一時金を支給するとして乳牛減らしを始め、 ⓷酪農家の赤字補墳はせず、逆に、脱脂粉乳在庫減らしのためとして酪農家に重い負担金を拠出させ、 ⓸小売・加工業界も乳価引き上げを渋ったため、廃業も増え、生乳生産が減ってきているのが根底にある。 さらに、 ⓹増産を奨励し、政府がパタl・脱脂粉乳の政府在庫を増やしていれば、その買い入れと放出で調整できるのに、それをしないから、対応できないのだ。 その結果、酪農家を苦しめた失政のツケを、さらに輸入を増やすことで、いっそう酪農家を苦しめる形で対応するというのだから、あきれる。 輸入を国産に置き換えて自給率を高めるべきときに、国産を減らさせて輸入で賄うという「逆行政策」が進んでいる。 農家がどれだけ苦しんでいるか 稲作農家がどれだけ苦しんでいるか。 実際に、農水省公表の経営収支統計を確認すると、農家の疲弊の厳しさに驚く。 2020年、稲作民家がl年働いて手元に残る所得は1戸平均17・9万円、自分の労働への対価は時給にすると181円。 21年、22年は両年とも、所得は1万円、時給で10円というところまで来ている。 ある稲作農家は話してくれた。 「家族農業の米作りは自作のコメを食べたい、先祖からの農地は何としても守るという心意気だけが支えているように感じています」と。 今、販売されているコメは値上がりしているが、農家は去年安く売ったコメなので、毘家に値上がりのメリットは還元されていない。 流通段階が利益を得ている。 確かに、新米の価格も上がっているが、それでも、生産者米価は60kgが1・6万円前後、コストも60kg当たり1・6万円強。 やっとトントンか、まだ赤字である。 もっと支援して用産してもらい、政府備蓄も増やさないと、農家はもたないし、国民ももたない。 今後も放置すると「基本法」で定めて、果ては「有事立法」 さらに、25年ぶりの農業の憲法たる「基本法」の改定で、誤った政策を改善する方向はなかった。 それどころか非効率な農家まで支援して食料自給率を上げる必要はなく政策は十分であり、つぶれる者はつぶれればよい、農業・農村の疲弊はやむを得ない、一部の企業が輸出やスマート農業で儲かればそれでよい、という方向性を打ち出した。 しかも、この深刻な総崩れの事態を放置して、支援策は出さずに、有事には、罰則で脅して強制増産させる「有事立法」(食料供給困難事態対策法)を準備して凌ぐのだという。 そんなことができるわけもないし、していいわけもない。 フードテツクの推進も、今頑張っている農業を地球温暖化の主犯として、農家の退場を促すかのようにして、一部の企業の次の儲けにつながる、昆虫食、培養肉、人工肉、無人農場などが」推進するとしている。 今、農村現場で頑張っている人々は支援せず、支えず、農家を退場させて、一部の企業の利益につながるような政策を推進するというのは、フードテック推進も、改定基本法にも共通する流れだ。 このようなことを続けたら、農業・農村は破壊され、国民に対する質と量の両面の食料安全保障も損なわれる。これほどに日本の地域と国民の命をおろそかにしてまで一部企業の利益を重んじることが追求される。 どうして、ここまで「今だけ、金だけ、自分だけ」の政治になってしまったのだろうか。 農水予算を削減して、農業・農村の破壊を放問し、一部の企業利益のみが追求される。「財務省経済産業局農業課」になってしまったとの声(三橋貴明氏)がある。 以前の農水省はもっと食料・農業・農村のために闘った。 今や、その主張は財務、経産とほぼ同じだ。 奮起せねば、国民の農も食も命も守れない。 ついに牛乳も消え始めた? 「コメ不足」が大問題になっているが、ついに、「飲む牛乳も消え始めたのか?」と心配される写真を福岡の知人からいただいた。 酪農経営も深刻な事態である。 酪農経営では、平均で所得はマイナス、特に、酪農業界を牽引して規模拡大してきた最大規模階層(平均330頭)では、赤字が平均で2000万円を超えている。 今こそ囲内の生乳生産を増やし、危機に備えて国民の命を守る体制強化が急務のはずだ。だが、酪農家は、問料価格も肥料価格も2倍近く、燃料5割高が続いて赤字は膨らんでいる。 さらに、国が「余っているから、牛乳を搾るな。牛を殺せ」と言うのでは、まさに「セルフ兵糧攻め」だ。 生産を立て直して白給率を上げなければならないときに、白らそれをそぎ落とすような政策をやってきた。 日本が国内在庫を国内外の援助に使わないのはなぜか? かつて同士といわれた農水大臣が周囲の反対を押し切って脱脂粉乳の在庫を途上国の援助に出した。 それが、市場を奪ったとしてアメリカの逆鱗に触れたとの説がある。 彼はもうこの世にいない。 政治行政の側には農家や国民の心配よりも自分の地位や保身の心配ばかりしている状況がありはしないか。 日本だけは、酪農では「脱脂粉乳注庫が過剰だから、ホルスタインl頭処分すれば15万円払うから、4万頭殺せ」などという政策を打ち出した。 そんなことをやれば、そのうち需給が逼迫して足りなくなるのは当然で、そのときになって慌てても午の種付けをして牛乳が搾れるようになるまで少なくとも3年はかかる。 そして、すでにバターが足りないと言い始めた。 そもそも、2014年のバター不足で凶は増産を促し、農家は借金して増産に応じたのに、今度は「余ったから搾るな」と2階に上げてハシゴを外すようなことをやる。 不足と過剰への場当たり的な対応を要請され、酪農家が翻弄され、疲弊してきた歴史をもう繰り返してはならない。 酪農家は限界に来ている。 牛は水道の蛇口でない。 時間のズレが生じて、生産調整は必ずチグハグになる。生産調整、減産をやめて、販売調整、出口対策こそ不可欠だ。 増産してもらって、国の責任で、備蓄も増やし、フードバンクや子ども食堂にも届け、海外支援にも活用すれば、消費者も生産者も、皆が助かり、食料危機にも備えられるのに、それを放棄した。 不足が明らかになってきても、「減産要請したのに簡単に方向性老変えたら、泊券に関わる」かのように、減産要請を続け、バターの輸入を増やして対応した。 そして、ついに、飲む牛乳さえも不足し始めたのかと心配される状況だ。 「オレンジ・牛肉ショック」の深層 「オレンジ・牛肉ショック」が起きている。 ブラジルや米国の天候不順などによるオレンジの不作でオレンジジュースが庖頭から消えた。 価格が高騰し、米国産の供給減と円安、中固などとの「買い負け」で、国産と輸入午肉の価格が逆転し、焼き肉屈の倒産が多発している。 これらの背景にある根本原因は何か。 ⓵米国からの貿易自由化要求に応え続けてきた政策の結果と ⓶「輸入に頼り過ぎている」消費者の選択の結果だということを認識すべきである。 米国依存構造 オーストラリア産のオレンジは、ここ数年で大きく輸入量を増やしたが、オレンジの輸入先は長らくアメリカの独占状態だった。 オレンジ果汁はブラジルに大きく依存している。 地球温暖化により世界中で異常気象が「通常気象化Lし、干ばつや洪水が至る所で起きやすくなっている。オレンジに限らず、不作の頻度の高まりが予想される。 日本の輸入牛肉は、米国産への依存度が高い。 年間輸入量印50万~60万トンの4割を占め、その代表格は牛丼店や焼き肉店で主力の冷凍バラ肉だ。 こうした米国在中心とした「輸入に頼り過ぎる」構造はなぜ生じたのか。 日米牛肉・オレンジ交渉 輸入依存構造の大元は、米国からの度重なる圧力だ。 米国からの余剰農産物受け入れのための貿易自由化は戦後の占領政策で始まった。 日本の自動車などの対米輸出増による貿易赤字に反発する米国からの一層の農産物輸入自由化要求の象徴的な交渉が1977年、83年、88年の第1~3次「日米牛肉・オレンジ交渉」だった。 系譜は下段の表の通りである(外務省HPから)。 ・1977年、第1次交渉 →78年、数量合意 (83年度には以下を達成すべく拡大。牛肉:83年度3万トン、オレンジ : 8万トン、オレンジジュース : 6,500トン) ・1983年、第2次牛肉・オレンジ交渉 (数量拡大要求) →84年、牛肉につき88年度までに年間6,900トンずつ増加させることで合意。 ・1988年、第3次牛肉・オレンジ交渉 (輸入割当撤廃,関税化を行い,税率を段階的に引き下げ)、最終合意。 →牛肉:91年度 70%、92年度60%、93年度 50% (急増の場合:+25%)、オレンジについては3年、オレンジジュースについては4年で自由化 (輸入枠の撤廃と関税率の引き下げ)。 米国を主軸とした農産物貿易自由化交渉の進展と日本の食料自給率の低下には明瞭な関係があることは右の表からも読み取れる。 その総仕上げは、2015年のTPP合意だ。 牛肉は最終的に9%の関税まで引きドげ、オレンジの生果とジュースの関税は段階的に撤廃することが合意された。 国産ミカンの激減、牛肉自給率の低下 米国などから安い輸入品が押し寄せ、競合する温州ミカンなどは壊滅的な打撃を受けた。 故・山下惣一氏曰く、「ピーク時には17万ha、360万tもあったミカンは4万2千haの80万tまで減っています。新興産地のわが村では大小合わせて100戸の農家がミカンを植えましたが、現在残っているのはわが家を含めて4戸です。(中略)日本のミカンは自由化で強くなったとアホなことをいう人がいますが、とんでもない話で、現在に至るまでには死屍累々の世界があったわけで、これはどの分野でも同じでしょう。『儲かる農業』などと簡単に気安くいうな。私はそう言いたいですよ」。 午肉についても、「国内農家への打撃が懸念されたが、牛肉では危機感を持った畜産農家などが品質向上に努め、世界に知られる『和牛』ブランドが育った」(日本経済新聞)との評価もあるが、今や、35%(飼料自給率を考慮すると10%)前後にまで低下しているのだ。 今こそ身近な農畜産物を大切にしよう だから、オレンジも牛肉も、ひとたび海外で何かが起きれば、国民が一気に困る状況になっている。 オレンジ・牛肉ショックはこの現実を見せつけている。 米国からの畳みかける貿易自由化要求に応じてきた結果であり、発がん性も指摘される防カビ剤や成長ホルモンのリスクも指摘されているにもかかわらず、「見かけの安さ」に国民が目を奪われてきた結果でもある。 しかも、今や、国産の農畜産物のほうが米国産より安くなってきている。 国産は高いから買えないと言っていた消費者には、和牛も国産の方が安いし、キャベツは4分のl、トマトは半分の価格になっている現実を見てほしい。 「いつでも安く輸入できる時代」が終罵を迎えている今こそ、身近で安全・安心な国産、地元産に目を向け、農業・農村そ支える思いと行動を共有したい。 (本稿は、食料自給の確立を求める自治体議員連盟が8月初日に行った学習集会での同連盟顧問も務める鈴木先生の報告を編集部の責任で要旨としてまとめたもの) 本文中で引用した山下惣一氏の提言全文は以下のURLから 【https://www.jacom.or.jp/noukyo/tokusyu/2017/01/170104-31746.php】 食料自給の確立を求める自治体議員連盟「コメ騒動」の中で学習会&検討会 食料自給の確立を求める自治体議員連盟(食料自給議連世話人・北口雄幸北海道議、今井和夫・宍粟市議、西聖人・熊本県議)は8月30日、オンラインでの学習会&検討会を行った。 折からの「コメ騒動」の中で、会員地方議員三十数人など50人ほどが参加し、北口雄幸世話人が司会して始まり、最初に学習会で鈴木宣弘顧問・東京大学大学院特任教隠が問題提起の報告を行った(要旨別掲)。 食料自給議連の今後の取り組みとして、政府の「基本計画」策定に対して地方自治体からの「要望」をまとめて年内に対政府要請行動を行うことが確認された(要 望項目や最終日程は別途会合をもって検討する)。 また引き続き、食料自給議連の賛同議員の拡大を呼びかけることも確認された。 世界的な食料危機の中で、この夏の「コメ騒動」は象徴的である。 食料自給の確立、食料安全保障は文字通り一刻の猶予もならない課題となっている。 農林漁業を成り立たせることは地方の再生などにも決定的な役割を持っている。 食料自給議連の今後に期待し、全国の自治体議員の賛同参加を呼びかけます。 |

出典:自主・平和・民主の日本を目指す月刊誌

日本の進路 2024年10月号(No385)

「コメ不足」「バター不足」を猛暑のせいにするな 鈴木宣弘

不作でもインバウンドでもない、コメが買えない「本当の理由」

| 不作でもインバウンドでもない、コメが買えない「本当の理由」 毎日新聞2024/8/18 コメの品薄状態が続いている=2024年8月14日、坂巻士朗撮影 コメが各地で品薄状態となり、価格が高騰している。ほぼ100%国産なのに、なぜこんな状況に陥っているのか。元農水官僚の山下一仁・キヤノングローバル戦略研究所研究主幹に「令和の米騒動」の内幕を尋ねると、消費者をないがしろにしたコメ政策の実態が見えてきた。【聞き手・宇田川恵】 凶作ではなかった ――コメの品薄や価格高騰はなぜ起きているのですか。 ◆昨年の猛暑による不作やインバウンド(訪日外国人)の増加でコメの消費が増えたためだと言われていますが、両方とも主要な原因ではありません。 Advertisement そもそも2023年産米の場合、コメの出来具合を示す「作況指数」は101で平年並みでした。「平成の米騒動」を招いた1993年産米の作況指数は74。23年産は特に高品質のコメが不作で、消費者が欲しがるコメが減ったからだとの見方もありますが、凶作だったわけではありません。 一方、インバウンドの消費増もそれほど大きいとは言えません。月約300万人の訪日客が日本に1週間滞在し、日本人並みにコメを朝昼晩食べると仮定しても、その消費量は全体のわずか0・5%程度。実際にはコメを3食取る訪日客は多くはなく、消費量はもっと少ないはずです。 50年以上も続く仕組み ――では、大きな要因は何だと? インタビューに答えるキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の山下一仁さん=東京都千代田区で2024年8月6日午後3時、宇田川恵撮影 ◆コメが不足しているのは減反政策のせいですよ。減反というのは、コメの生産を減らして、市場価格を上げる政策です。コメ農家が麦や大豆など他の作物に転作すれば、国が補助金を出す仕組みです。日本はこれを50年以上も続けているのです。 コメ以外のパンやパスタなどの消費が増える中、従来と同じ量のコメを作っていたら、余って価格が下落してしまう。そうならないよう、年々生産を減らし、最近では水田の約4割を減反して6割しか使わず、ピーク時(年間1445万トン)の半分以下の生産に抑えています。 ギリギリの生産態勢でやり繰りしているから、訪日客の消費が少し増えるなど、ささいな需要の変動があるだけで、あっという間に品薄状態となり、価格が高騰してしまう。それが今、足元で起きていることの本質です。 「減反廃止」は安倍政権のごまかし ――そもそも減反政策は18年、当時の安倍晋三政権が廃止したはずですが。 ◆あれは安倍政権のごまかしです。廃止したのはコメの「生産数量目標」だけで、生産を減らせば補助金を出すという減反政策の本丸は残したままです。実際、私は当時、農林水産省の関係者に「本当に減反を廃止するのか」と聞いたら、「とんでもない。減反廃止なんて我々は一言も言ってませんよ」と言い切っていました。 当時の官邸は、「減反廃止」と打ち出すことで、改革色をアピールし、政権浮揚に利用しようとしたのでしょう。実際に国民の受けは良かったので、安倍政権は気を良くし、減反廃止と言い続けたのです。 抗議運動は起きなかった ――国民は目くらましをされた。 ◆本当に減反を廃止したのなら、コメの生産は増えて、価格はどんと下がり、農家から大変な抗議運動が起きたはずです。コメは安くなりましたか? それどころか今、価格が上がって騒動になっているわけですよね。 日本のように、減反をこれほど長く続けている国は他にありません。米国や欧州連合(EU)も、作物が過剰になった際、一時的に減反を導入し、価格を維持しようとしたことはありました。しかし今はみんなやめている。減反するより、たくさん作って輸出した方がメリットが大きいと知っているからです。 日本も減反政策を完全に廃止し、どんどんコメを作って本格的に輸出に乗り出すべきなのです。それによって食料自給率も上がります。 日本のコメは「ロールスロイス」 ――日本のコメは国際的な競争力があるのでしょうか。 間もなく、実りの秋の季節を迎える=宮城県涌谷町で2017年8月28日、山田研撮影 ◆世界一おいしいコメなのに、なぜもっと輸出しないのか、と世界中の人が言っていますよ。よく日本の農業関係者は「タイ産米などの安価なコメにはかなわない」と言いますが、間違いです。自動車に高級車と普及車があるように、コメにもさまざまな種類があります。高級車は高い価格をつけても普及車に負けません。 自動車には超高級車の英ロールスロイスがありますが、日本のコメはコメのロールスロイスとして売ればいいわけで、安価なコメと競争する必要はない。適度な価格をつければいくらでも売れます。実際、米カリフォルニア州では今、同州産のコシヒカリが日本のスーパーより高い値段で売れています。 まったくひどい政策 ――コメ離れが深刻とされますが、生産量が増えて、値段が下がればもっと食べるはずですね。 ◆その通りで、減反というのはまったくひどい政策です。生産を減らすための補助金に年間3000億円超も支出し、わざわざ米価を高くして、消費者の負担を増やしているのです。例えば医療分野なら、国民の医療費負担を軽くするために財政から支出しますが、減反はその逆。税金を使って消費者を苦しめている。 また、減反政策のせいで、コメの単位面積当たりの収穫量である「単収」を増やす品種改良は止められています。単収で比べると、今や、カリフォルニアのコメは日本の1・6倍、かつて日本の半分しかなかった中国のコメは日本を上回っています。 減反は消費者のためにも、農業のためにもなっていません。減反をやめた結果、コメの価格が下がって、農業所得を主とする「主業農家」が困るなら、欧米各国のように財政から直接支払いを行えばいいのです。 食糧安全保障上も増産は必要 ――コメは日本で唯一、ほぼ国産できる穀物です。食糧安全保障の観点からも、生産を増やすことは重要です。 ◆コメの年間生産量は現在、700万トン弱ですが、減反をやめ、単収の高いコメに変えれば、1700万トンを生産する実力はあります。1700万トン作って、1000万トンを輸出に回せば、安全保障上のメリットは大きい。例えば、台湾有事などで海上封鎖され、輸出入が閉ざされたとしたら、輸出していた1000万トンを国民の食料に回すことができるからです。輸出はいざという時の備蓄の役割を果たします。各国はみんなそれが分かっていて、食料政策を進めています。 品薄、高騰は今後も起きる ――今回のようなコメの品薄や価格高騰は今後も起こるでしょうか。 ◆減反政策を続ける限り、同じような事態は繰り返されます。消費のささいな動きでコメはすぐ品薄となり、価格高騰につながるという環境は変わらないからです。 今、世界最大のコメの輸出国はインドで、年間約1000万~2000万トンを輸出しています。もし日本が減反を完全に廃止して1000万トンを輸出するようになれば、世界最大規模のコメ供給国となり、世界の食糧安全保障にも貢献できます。そんなチャンスがあるのに見向きもせず、日本はいつまで国内の米価を高く維持することだけに注力するつもりなのでしょうか。 やました・かずひと 1955年、岡山県生まれ。77年東京大法学部卒、旧農林省入省。経済協力開発機構(OECD)農業委員会副議長、農林水産省農村振興局次長などを歴任。専門は食料・農業政策など。「日本が飢える!世界食料危機の真実」など著書多数。 コメ価格の高騰 農水省が7月に発表した速報によれば、JAなどと卸売業者が決める6月のコメの「相対取引価格」は、全銘柄平均で玄米60キロ当たり1万5865円と、約11年ぶりの高値となった。卸売業者の間でコメの過不足分をやり取りする取引価格はさらに上がっているという。価格高騰と品薄から、飲食業界ではコメからパンの提供に切り替えを検討する動きもあるほか、スーパーの店頭ではコメ売り場の棚が埋まらなかったり、販売制限をしたりするケースも出ている |

不作でもインバウンドでもない、コメが買えない「本当の理由」ダウンロード

「スーパーから米がない」を教訓に 「減田」やめ備蓄柔軟に

| 農業協同組合新聞 2024年8月30日 【緊急寄稿】 「スーパーから米がない」を教訓に 「減田」やめ備蓄柔軟に 横浜国大名誉教授・田代洋一氏 スーパーの店頭に米がない――と騒がれてから久しい。 横浜国立大学名誉教授の田代洋一氏は、外因のせいにせず適正備蓄や生産コスト補償など根本的な政策が求められていると指摘する。 スーパーから米消失 横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏 店で隣りの客が携帯を取り出し、スーパーから米がなくなっている写真を見せてくれた。 黒い棚底がむき出しになっているのは不気味だ。 農水大臣は7月19日に至っても「民間在庫量は十分に確保されている」とし、副大臣は8月23日、米収穫も早まり出荷も前倒しされるので「品薄状態は今後解消していく」とした(日本農業新聞8月1日、24日)。 しかし、これらの発言はおかしい。 第一に、図1によれば、米の消費者価格は2023年には安定していたのに、2024年は年初から値上がり傾向にあり、対前年同月比は6月107%、7月111%になっている。 市場メカニズムは明らかに「民間在庫量は十分」ではなく、「品薄感」を示している (米需給のひっ迫感に関する米穀機構のデータについてはJAcom7月5日。 その後7月分も公表された)。 注.総務省「消費者物価指数」による 第二に、大臣のいう「民間在庫量は十分」は、仮にそうだとしても全国数字だ。ひっ迫は必ず具体的地域から起こる。 流通在庫はそれを見越した量でなければならない。 第三に、副大臣の発言も、「端境期だから仕方ない」と言うに等しい。 少なくとも毎日の主食である米について、そんな言い方はないだろう。 しかも図1に見るように、端境期にいつもそうなったわけではなく、今年は異常だった。 それをインバウンド需要や南海トラフ情報のせいだけにしてはなるまい。 農水省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針」(2024年7月)では、2024年6月末の民間在庫は156万トン。在庫量の需要量に対する割合(以下、「在庫率」)は22.2%。 これは、図2でも2009年以来の最低水準で、起こるべくして起こった米不足と値上がりだ。 FAOは適正な穀物在庫水準を18%としているが、図2の日本の経験では、22%でも流通在庫不足だった可能性が高い。 日本は、日本の状況にあった適正在庫率をもつべきだというのが今回の教訓だ。 注1.農水省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指標」(2024年7月)データによる 2.相対取引価格は、当該年産の平均価格 なお先の「基本方針」は、2025年6月末民間在庫を152万トンとしている。 米消費が毎年10万トン減っていくなかで、今年より4万トン減は当然とみているようだが、今年の経験からして、それは危ない。 米需給政策を考える 他方で民間在庫が多すぎることは、過剰の現れであり、米価下落をもたらす。 そこで需給調整は民間の流通在庫依存だけでなく、市場隔離的な国家備蓄の役割も求められる。 米過剰下で財政当局は一貫して「単年度需給均衡論」(来年食べる分しか今年の米を作らせない)を押し付けてきた。 しかし自然を相手とし豊凶のある農産物については、「単年度」ではなく「ゆとりある需給均衡」が求められる。 単年度均衡論への固執は1993年の「平成の米騒動」の一因となり、ウルグアイラウンド妥結、食管法の廃止と食糧法の制定、そして新基本法の制定へと政策を変えた。 食糧法で国家備蓄が法定され、当初は150万トン程度とされたが、その後100万トンに改められて今日に至っている。 備蓄は改正基本法では食料安全保障確保の一環とされたが(第2条2)、食料緊急事態法(不測事態法)の対象とはならず、平時のそれに位置づけられているが、それがいつ、いかなる基準で放出されるかは定かでない。 政府は備蓄を過剰対策に用いることは拒否しているが、過剰対応、民間在庫との併用、不測への備えなどいくつかの機能を併せ持つ柔軟な制度にすべきだ。 「減反」から「減田」へ 「ゆとりある需給均衡」に向けて一定の在庫率をキープするには、それだけの供給力の確保が欠かせない。しかるに、安倍官邸農政が生産調整政策を「廃止」して以降、水田減らしが政策基調になっている。 国が割り当てる生産調整政策は「廃止」したものの、水田がある限りは主食用米生産は避けられず、それを他作目に転換するには一定の金銭的補償が必要になる。 その財政負担を減らすには、元となる水田そのものを減らす必要がある。 こうして「減反から減田へ」が政策基調になる。 それが例えば「水張り」(5年に1度は水張りしないと水田とみなさない)問題であり、さらには水田の畑地転換政策である。 改正基本法でも「水田の汎用化及び畑地化」(第29条)がうたわれた。 改正基本法とは一体、何なのか。それを端的に示すのが、「経済財政運営と改革の基本方針2024について」(6月、いわゆる「骨太方針」)である。 そこでは改正基本法の「初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進める」、すなわち「水田の汎用化・畑地化を含め輸入依存度の高い食料・生産資材の国内生産力拡大等の構造転換を推進する」としている。 そして「生産力拡大」には注がつけられ、2030年までに作付け面積を小麦9%、大豆16%、米粉用米188%、飼料作物32%増などとされ、そのこと自体は食料安全保障に貢献するだろう。 つまり改正基本法とは、食料安全保障を表看板に押し立て、その下で水田農業構造改革を追求すことであり、畑地化(減田)がその一環に据えられる。 しかし食料安全保障が本命なら、まず大切なのは主食・「米」であり、水田なら水稲にも麦大豆にも即応できるが、畑地化してしまえば、まず水田に戻す作業が必要になる。 水路までつけるのは大変な作業だ。 水田の貯水機能は、年々大型化し頻発化する台風水害に対して、いよいよ重要になっている。「田んぼダム」を増やす必要がある。アジアモンスーンの気候風土にあって災害列島化している日本に必要なのは水田の多面的機能であり、「減田」政策は食料安全保障のためにもとるべき道ではない。 西から水田が崩れていく 「減田」などと言わなくても、既に水田農業は弱り切っている。 この10年、水田面積は5%減った。西南暖地では15%以上の減だ。 主食用米面積は18%減、水稲の農業経営体数は45%減だ(日農7月21日)。 いずれも西日本の減少率が高い。米供給量の2023/24年と前年を比較すると、全国で14%減、京都以東は13.2%減だが、以西は16.2%減だ(先の「基本方針」の数値に基づく)。 お天気が西から代わるように、水田農業が西から崩れていく。 図3に水田作経営(個人経営)の1時間当たり付加価値(=農業所得+支払い労賃・利子・小作料)をみた。 農業所得だと、水田作経営の全農業経営体の1時間当たり平均は10円!、関東以西は全てマイナスで、図示に忍びないので、付加価値をとった。 結果は西日本を中心に最賃制賃金の2分の1、3分の1以下で、西日本で米をつくる経済的インセンティブはない(関東東山も個人経営としては低いが、平野部では大規模法人経営等が展開している)。 そういう村の人たちに「なぜ米を作るのか」を聞くと、「赤字なのは分かっているが、田んぼを守るためには」という声が返ってくる。 つまり「そこで生きる」ためだが、そう言う人々も老いていく。 注.農水省「営農類型別経営統計」による 価格転嫁論は、それ自体は大切なことだが、農業労働評価(労働コスト)を抜きにしがちだ。 他方で、労働コストをまるまる価格転嫁すると消費者はついていけない。 上来述べてきた適正在庫、備蓄と労働コストの補償を貫く政策として直接支払い政策が欠かせない。 同政策は民主党の米戸別所得補償政策で政党対立の渦中に嵌(はま)ったが、党派を超えて検討すべき課題である。 |

農業協同組合新聞2024年8月30日「スーパーから米がない」を教訓にダウンロード

[論説]逼迫する米需給 水田農業の展望示す時

日本農業新聞 2024年8月26日

[論説]逼迫する米需給 水田農業の展望示す時

小売店で米の欠品が広がっている。2024年産米の出回りが本格化すれば解消される見込みだが、不安に思う消費者は多い。そんな時こそ主食の米を国内で自給する意義を考えたい。長期的な視点で稲作経営を展望できる持続可能な施策が必要だ。

米は猛暑による等級低下で精米の歩留まりが悪化し、需給が引き締まる。スーパーでは「お一人さま1点まで」などと掲示された店舗が目立つ。気象庁が南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を発表すると、消費者の不安がより高まったようだ。

過去にも東日本大震災や新型コロナ禍で、一時的に米の買いだめが発生した。主食の米が入手しづらくなると社会に混乱が広がるが、24年産米が出回る頃には騒ぎは沈静化し、危機感は薄れてしまう。だが、一過性の問題として今回の米需給逼迫(ひっぱく)を片付けてはならない。

農家の高齢化や農産物の価格低迷で、生産基盤の弱体化は進んでいる。23年産の主食用米の面積は124万ヘクタールと10年前から18%減少した。減少幅は東北・北陸などの主産地が1、2割減なのに対し、西日本は3割も落ち込み、地域差は大きい。各県は毎年、減少する需要に合わせて生産量の目安を設定し、いかに供給を抑えるかに苦心してきた。だが、西日本の産地では「生産力が落ち、生産目安を示しても、もはやそれに届かない」と切実な声が上がる。

都府県では、販売目的で作付けした水稲の農業経営体数は56万7000戸(23年)と10年前より45%も減少した。担い手への農地集約が進むも、生産力や農地の維持は難しくなっている。米卸でつくる全国米穀販売事業共済協同組合は、30年代に米需要を国産だけで賄いきれなくなる恐れがあると警鐘を鳴らす。

生産者側にとっても米はもうからない品目となり、若い後継者の確保は難しい。再生産可能な米価水準は不可欠だが、急激に上昇すれば今度は消費減の懸念がある。米価の上昇局面にある24年産は、その“落とし所”を探りたい。

これまで米政策は、需給調整に追われ、長期的な展望を描けずにいた。そうした中、農水省は、食料・農業・農村政策審議会食糧部会を27日に開く。例年にない時期の開催で、生産・需要の長期動向について議論する。直近の需給に関する指針策定を目的した従来の会議とは性格が異なり、注目したい。

今後、食料・農業・農村基本計画の改定に合わせ、政府は水田政策を見直す。焦点の「水田活用の直接支払交付金」では財政負担ばかり強調されるが、窮地に陥る水田農業をどう維持するか、大局的な視点に立つ必要がある。

日本農業新聞2024年8月6日 オレンジ・牛肉ショック 消費者の選択も原因

日本農業新聞2024年8月6日

[今よみ]

オレンジ・牛肉ショック

消費者の選択も原因

東京大学大学院特任教授・鈴木宣弘氏

「オレンジ・牛肉ショック」が起きている。ブラジルや米国の天候不順などによるオレンジの不作でオレンジジュースが店頭から消え、価格が高騰し、米国産の供給減と円安、中国などとの「買い負け」で、国産と輸入牛肉の価格が逆転し、焼き肉店の倒産が多発している。

これらの背景にある根本原因は何か。

(1)米国からの貿易自由化要求に応え続けてきた政策の結果と

(2)「輸入に頼り過ぎている」消費者の選択の結果――だということを認識すべきである。

◁ ▷

輸入依存構造の大本は、米国からの度重なる圧力だ。

米国からの余剰農産物受け入れのための貿易自由化は戦後の占領政策で始まったが、日本の自動車などの対米輸出増による貿易赤字に反発する米国からの一層の農産物輸入自由化要求の象徴的な交渉が1977、83、88年の第1~3次「日米牛肉・オレンジ交渉」だった。

その総仕上げは、2015年の環太平洋連携協定(TPP)合意だ。

牛肉は最終的に9%まで関税を引き下げ、オレンジの生果とジュースの関税は段階的に撤廃することが合意された。

米国などから安い輸入品が押し寄せ、競合する温州ミカンなどは壊滅的な打撃を受けた。

故・山下惣一氏いわく、「日本のミカンは自由化で強くなったとアホなことをいう人がいますがとんでもない話で、現在に至るまでには死屍しし累々の世界があった」(農業協同組合新聞)

牛肉についても、「国内農家への打撃が懸念されたが、牛肉では危機感を持った畜産農家などが品質向上に努め、世界に知られる『和牛』ブランドが育った」(日本経済新聞)との評価もあるが、今や、35%(飼料自給率を考慮すると10%)前後にまで低下しているのだ。

◁ ▷

だから、オレンジも牛肉も、ひとたび海外で何かが起きれば、国民が一気に困る状況になっている。

オレンジ・牛肉ショックはこの現実を見せつけている。

米国からの畳みかける貿易自由化要求に応じてきた結果であり、発がん性も指摘される防カビ剤や成長ホルモンのリスクも指摘されているにもかかわらず、「見かけの安さ」に国民が目を奪われてきた結果でもある。

「いつでも安く輸入できる時代」が終焉しゅうえんを迎えている今こそ、身近で安全・安心な国産、地元産に目を向け、農業・農村を支える思いと行動を共有したい。

食料フォーラム2024 「みんなで考えよう! 安全安心な牛乳を飲み続けられるように」

◆NHKプロモーション イベント情報

食料フォーラム2024 「みんなで考えよう! 安全安心な牛乳を飲み続けられるように」

◆イベント概要

酪農家の廃業が相次いでいます。

畜産統計によると、2023年は、前年の酪農家戸数の5.3%にあたる700戸が廃業しました。

酪農家の高齢化に加え、長引く牛乳需要の伸び悩み。

さらに世界的な物価の高騰。

また異常な猛暑による牛の衰弱など、酪農の経営基盤をゆるがす事態が次々と起こっています。

「毎日、牛乳が飲めるように」と、規模拡大などの効率化をすすめ、安価で安全な商品を提供してきた日本の酪農。

しかし、このままでは大倒産時代が訪れると指摘する専門家もいます。

安全で安心な国産の牛乳や乳製品が、いつでも誰にでも手に入るようにするために、持続可能な酪農経営はどうすれば実現できるのか話し合っていきます。

◆イベント情報

日時:2024年9月4日(水)

開場:午後1時 開演:午後1時30分 終演予定:午後3時

会場:イイノホール 千代田区内幸町2-1-1飯野ビルディング4F

主催:JA全中(全国農業協同組合中央会)

共催:NHK

▼観覧申込:参加無料ですが、事前のお申し込みが必要です(先着順)。

下記応募フォームから必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

▼食料フォーラム2024 応募フォーム ←

※来場者には新鮮な野菜をもれなくプレゼントします。

※就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。

※ご応募の際にいただいた情報は、観覧に関するご連絡のみに使用させていただきます。

▼応募締切:定員に達した時点で締め切りさせていただきます。

▼放送予定:決定次第、ホームページでお知らせします。

▼問い合わせ:「食料フォーラム」事務局

電話:03-6271-8514 平日 午前11時~午後5時(土日祝除く)

メールアドレス:shoku@nhk-p.co.jp

◆登壇者:パネリスト

●鈴木宣弘 (東京大学大学院特任教授)

1958年三重県生まれ。東京大学農学部卒業。農林水産省、九州大学教授を経て、2006年から東京大学教授、24年から現職。専門は農業経済学、環境経済学、国際貿易論。日韓、日チリ、日モンゴル、日中韓、日コロンビアFTA産官学共同研究会委員、食料・農業・農村政策審議会委員などを歴任。一般財団法人「食料安全保障推進財団」理事長。主な著書に『このままでは飢える!』『いまだから伝えたい、考えたい「牛乳」のはなし』(共著)など。

●木村純子 (法政大学経営学部教授)

ニューヨーク州立大学修士課程修了(MA)、神戸大学大学院博士前期&後期課程修了・博士(商学)。2012~14年までヴェネツィア大学客員教授。専門はテリトーリオ、地理的表示(GI)保護制度、地域活性化。農林水産省の地理的表示登録における学識経験者等。現在、「乳の学術連合 牛乳食育研究会」副代表幹事。主著は『イタリアのテリトーリオ戦略:甦る都市と農村の交流』『持続可能な酪農:SDGsへの貢献』『南イタリアの食とテリトーリオ:農業が社会を変える』(いずれも共著)。

●浅野達彦 (浅野牧場)

1988年、北海道生まれ。北海道大学卒。釧路市で60ヘクタールの牧場で110頭を飼育。放牧と牛舎を合わせた酪農を営む。休みのたびに祖父の牧場へ行くのが楽しみで、小学校時代に「酪農家になろう」と決めた。若い人たちに酪農の魅力を知ってもらおうと、Youtubeチャンネル「浅野達彦@酪農」開設。また北海道の農業高等学校を舞台に酪農家を目指す若者たちを描いた漫画『銀の匙』を全国の小中学校に寄贈する「全匙プロジェクト」も展開する。

●荒井新吾 (荒井牧場代表取締役)

1961年神奈川県生まれ。1981年、神奈川県立中央農業高等学校卒。乳業関係の会社に勤めた後、Uターンして牧場を継いだ、3代目。現在、約65頭の乳牛を飼育する。牛が食べるエサも可能な限り自前で作付け。地域活性化にも積極的で、「酪農を核とした地域の魅力をつくろう」と2017年、伊勢原市内の酪農家と、「伊勢原産牛乳プロジェクト」を始動。地産地消の“地ミルク”と牛のいる景観など、都市近郊にある酪農のメリットを発信し続けている。

●浅香 唯 (歌手、俳優、タレント)

1969年宮崎県生まれ。1985年に「夏少女」で歌手デビュー。翌86年には「スケバン刑事Ⅲ」で主演を務め、人気を博した。2012年にはNHK大河ドラマ「平清盛」に藤原朝子役で出演。21年からはラジオ日本の「加藤裕介の横浜ポップJ」の水曜パートナーを務めている。現在は毎年恒例のBirthday Liveのほか、ビルボードライブ横浜・大阪などライブ活動を行っている。「牛乳を1日2リットル飲む」という、芸能界きっての“牛乳好き”を自認している。

●コーディネーター:桜井洋子 (元NHKアナウンサー)

1951年新潟県生まれ。明治大学を卒業し、75年、NHKに入局。ニュースワイド、7時のニュース、NHKスペシャルなど、報道番組を25年間務めた。その後、「たべもの新世紀」「NHK俳句」「ハートネットTV」など文化教養番組を15年間担当した。2016年9月からフリーとなり、「ラジオ深夜便」のアンカーや、Eテレ番組などのナレーション、シンポジウムの司会などを随時行う。

NHK PROMOTIONS ALL RIGHTS RESERVED.

[論点]賀川豊彦に学ぶ 縦糸と横糸 協同実践を

日本農業新聞 2024年7月29日 [論点]賀川豊彦に学ぶ 縦糸と横糸 協同実践を

賀川事業団雲柱社常務理事・刈谷雅夫

国連が2025年を再び「国際協同組合年」に設定したことは極めて意義深い。

「協同組合」とは何かについて、その率先垂範実践者であり、多くの人財と組織を育成した賀川豊彦が、いかに「協同組合」が社会改革の最善の施策であるかについて述べたかを改めて共に学び確信を持ちたい。

「国際連盟」に加盟

日本の協同組合として最初に国際協同組合に加盟したのは、1909(明治42)年東京購買組合共同会である。その後、1923(大正12)年に産業組合中央会が加盟して千石興太郎が中央委員に選出されるなど活動していた。しかし、日中戦争によりイギリス消費組合で日本商品の不買運動が広がり、国内的にも産業組合が次第に戦時体制に組み込まれ、1940(昭和15)年に脱退している。

戦後、賀川らは「日本協同組合同盟設立準備懇談会」を経て、1945年11月18日「日本協同組合同盟設立総会」を開催。総会の呼びかけは、有馬頼寧、賀川豊彦、千石興太郎、志立鉄次郎の4人でなされ、多くの有志が参加し、その中には、鈴木善幸もおり、協同組合戦線統一は画期的であった。

「中心思想」を著す

日本が戦時中、国際協同組合同盟(ICA)を脱退した後、灘購買組合の田中俊介が、全国の協同組合からのカンパ協力で1954年パリ大会に参加し、再加盟と原水爆禁止を訴えた。賀川はこの帰朝報告会で田中をねぎらい、「協同組合の中心思想」(利益共楽)(人格経済)(資本協同)(非搾取)(権力分散)(超政党)(教育中心)をその場で書いた。

この揮毫(きごう)は、賀川豊彦生誕100年記念として複写が全国の希望生協に配布されたが、1995年1月17日「阪神淡路大震災」によりコープこうべの本部が倒壊して現物は消失した。がれきの中に「教育中心」の文字がかすかに見えたとのことだ。

賀川は、戦後の運動重点として「生命共済の必要性」と「協同組合の立体的協同運動」を提唱し、1947年の松沢生協創設集会で「今日の協同組合運動者は、協同の精神がまだ判っていない。判ったとしてもせいぜい横の協同、平面的な協同しか判(わか)っていない。縦の協同を理解し、縦、横の協同運動をもって、はじめて自衛出来ると心得えなければならない」と述べている。

現代的に、織物で例えれば、縦糸(協同組合理念)と横糸(それぞれの協同組合の役割・使命)の実践を編み、協同組合間連帯の必要性を説いている。「国際協同組合年」を機に改めて協同組合の果たす役割について学び・実践・発信の「知行一致」に努めたい。

刈谷 雅夫(かりや・まさお)

1950年新潟県新発田市生まれ、生協の早朝牛乳配達アルバイトより一貫して生協現場47年実践者。92年個人塾「協同組合学舎」を立ち上げ賀川豊彦思想を学ぶ。コープデリ連合会常勤監事退職後、2018年より公益財団法人賀川事業団奉仕。

農業協同組合新聞 2024年7月29日

コロナ禍前比108% 米の需要動向「数年見極め必要」坂本農相

坂本哲志農相は7月26日の閣議後会見で米の販売量が今年度は前年を上回っているものの、「需要が下げ止まったと判断できるものではない」との考えを示し、引く続き需要に応じた生産が必要だとの語った。

農林水産省のまとめでは今年5月の販売数量は対前年同月比で小売事業者向けが106%、中食・外食事業者向けが103%となっており、全体では105%となっている。(年間5万t以上の玄米仕入れ量のある販売事業者からの報告、速報値)。

コロナ禍前の2019年5月の販売数量と比較すると108%と1割近い増加だ。

これについて坂本農相はわが国の人口が減少に転じており「今後も人口減による需要量の減少は確実に見込まれる」として、「現下の需要動向をもって需要が下げ止まったと判断できるものではなく、少なくとも今後数年の需要動向を見たうえで判断すべきもの」と慎重な判断が求められると指摘した。

そのうえで引き続き需要動向を注視し、「きめ細かな情報提供を行いながら需要に応じた生産を推し進めていく」との考えを示した。

日本農業新聞

2024年7月31日

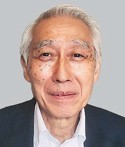

米在庫156万トン、過去最少 6月末時点 需給引き締まり鮮明|

農水省は30日、主食用米の需給状況を表す指標となる2024年6月末時点の民間在庫量が156万トンとなり、統計を取り始めた1999年以降で過去最少だったと明らかにした。23年産米の高温障害による歩留まり減や消費の伸びが要因だ。需給が引き締まっている傾向が鮮明となり、米価上昇の局面が続きそうだ。

同日、農相の諮問機関である食料・農業・農村政策審議会食糧部会で示した。今回の6月末の民間在庫量156万トンは、米業界が適正水準としている180万~200万トンも大きく下回っている。

同省によると、23年7月~24年6月の主食用米の需要実績は、前年同期を11万トン上回る702万トン。パンや麺類より値上げが緩やかで消費が伸びたことが大きい。近年、主食用米の需要は毎年10万トンずつ減っていたが、需要実績が前年を上回るのは10年ぶりとなる。

主食用米の需要が増えた分、24年6月末の民間在庫量は縮小した。同省は24年7月~25年6月の需要量を673万トンと想定。24年産が平年作で作付面積が23年産並みだった場合、25年6月末の民間在庫量は152万トンと見通している。

一方、同省は今回新たな指標として、需要量に対する6月末の民間在庫量の比率を提示した。24年6月末の民間在庫量は、23年7月~24年6月の需要量の22・2%に当たる。同省は「過去にもこの水準の年があった」(企画課)とし、米の需給は逼迫した状況にはないと説明している。

食糧部会、8月に再度 農水省

農水省は30日、8月下旬に再度、食料・農業・農村政策審議会食糧部会を開くと発表した。米の生産・消費の中長期的な動向を議論する。1日には、全国の農業再生協議会の担当者向けに、今回まとめた米の基本指針に関する説明会を同省会議室とウェブの併用で開く。

Jcom 農業協同組合新聞 2024年7月29日

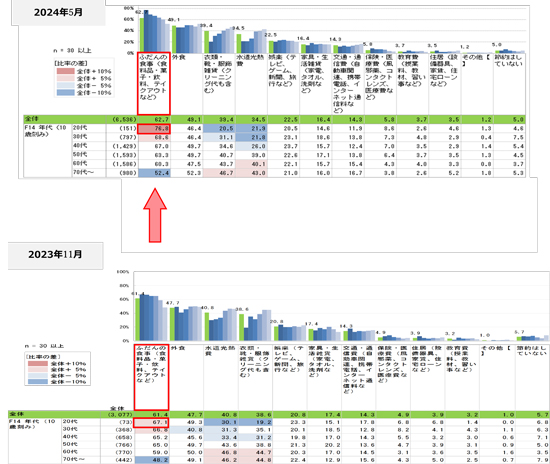

「節約と値上げ」意識調査 若年層の節約意識は引き続き高い傾向 日本生協連

日本生活協同組合連合会は、物価高騰は長期化する中、組合員の食の消費にかかわる「節約と値上げ」の意識について、調査結果を発表。商品の価格だけでなく、コスパ・グラムあたりの価格を見て”安さ”を判断していることが判明した。同調査は5月14日~5月19日、組合員モニターを対象にインターネットで行われ、有効回答数は6536件。

日頃、節約を意識しているか(答えはひとつ)

同調査によると、全体の約94%が日頃から節約を意識していると回答。日頃から節約を意識していると回答した人に、回答の理由について尋ねたところ、「モノやサービスが値上がりしているから」(59.9%)が1位だった。2位、3位は「将来の生活に備えて貯蓄するため」(53.3%)、「不況・景気への不安がある」(36.1%)と続き、値上げによる経済不安の影響を受けていることが見て取れる。ここ3か月でどのような項目の節約を行ったかについて尋ねたところ、20代の76.8%が「ふだんの食事」と回答し、昨年の調査より9.7%増加した。

若年層ほど時短を求めることが判明

食品を買う際に多少価格が高くても買う理由となるものについて尋ねたところ、2023年11月実施時の結果と変わらず「おいしい」(71.3%)、「国産品」(57.7%)、「添加物不使用・添加物が少ない」(42.0%)がランクイン。4位の「時短できる」(31.2%)については、若年層の回答率が増え、それぞれ20代は3.9%、30代は8.4%増加した。若年層の「時短」における意識の変化が読み取れる。

食費節約のため「セール(特価)のときに買う」が77.0%

食費を節約するときに選ぶ方法について聞くと、年代別で若年層は「安く買える購入先で買う」(20代:70.9%、30代:74.0%)、「お得な大容量・増量品を選ぶ」(20代:47.3%、30代:42.3%)の割合が高い。一方、シニア・シルバー層では「材料を使い切る・使い切れる量しか買わない」(60代:46.3%、70代:45.3%)、「購入するものを事前に決め、必要なもの以外買わないようにする」(60代:29.0%、70代:33.6%)の回答が、全体と比較すると高い結果となった。

また、ふだん食料品を購入する時にどのような安さ・価格に惹かれるか聞くと、「コストパフォーマンスが良い(価格に対する品質が良い)かどうか」(57.8%)が1位。2位の「グラム・個数あたりの価格の安さ」(49.5%)は、前回調査に引き続き若年層で高い傾向となり、2023年11月の実施時と比較すると5.2%増加する結果となった。

節約を強く意識している人は61.6%が同回答を選択し、前回の2位から1位に。商品の価格だけでなく、コスパ、グラムあたりの価格を見て、”安さ”を判断して買い物をする傾向が強まっている。

約6割が、今後も「食費は今と同程度節約したい」と回答

20代では、「食費は今まで以上に節約したい」という回答の割合は、全体よりも高い結果になった。現在、節約意識の強い人ほど、「今まで以上に節約したい」という回答の割合が高く、節約意識の高い人は、現状の節約では足りないと感じる人も多いのではないかと推測できる。20代では、「食費は今まで以上に節約したい」が39.7%と他の年代と比較すると高い割合となった。一方、「食費は今と同程度節約したい」を回答する割合は49.7%と昨年時よりも11.9%減少した。

[訃報]生活クラブ連合会元会長 加藤好一死去

日本農業新聞 2024年7月18日

加藤好一氏(かとう・こういち=生活クラブ事業連合生活協同組合連合会元会長)。13日午前7時15分、心不全のため死去。66歳。群馬県出身。葬儀は18日午前11時半から東京都杉並区松庵3の16の2、四季風松庵で親族のみで執り行う。喪主は長女の志保美(しほみ)氏。弔問や供花、香典は辞退。弔電は受け付ける。後日、同連合会主催のしのぶ会を開く。

【訃報】生活クラブ生協連の加藤好一顧問が逝去

農業協同組合新聞 2024年7月17日

写真提供 農業協同組合新聞 2024年4月20日の講演

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会の元会長の加藤好一顧問が7月13日午前、心不全で逝去した。

享年66歳。葬儀は遺族の意向で親族のみによる告別式として執り行う。弔問・供花は受け付けず、弔電のみ受け付ける。

◯葬儀:7月18日(木)午前11時半~12時半

◯場所:四季風 松庵(〒167-0054東京都杉並区松庵3-16-2 TEL:03-3335‐4445)

◯喪主:加藤志保美(長女)

生活クラブ連合会によると偲ぶ会については改めて告知するという。

加藤顧問は農業協同組合研究会が4月20日に東京都内で開いた2024年度研究大会「基本法改正の下でわがJAと生協はこの道を行く」で、【報告1】生協とJAの実践から「適正な価格形成」を考える、をテーマに報告し、その後も参加者と積極的な意見交換を行った

[今よみ]日本農業新聞 2024年6月25日

付帯決議の落とし穴 法的拘束力はない

東京大学大学院特任教授・鈴木宣弘氏

【今よみ】

このたびの食料・農業・農村基本法の改定により、農業・農村を救わないことが明確になった。

農業・農村の疲弊を食い止めるのではなく、それをやむを得ない前提として、わずかに生き延びた経営の成長産業化と企業参入促進により、輸出やスマート農業で利益を上げればよいとする方向性が示された。

深刻な赤字に 苦しむ現場農家を放置してもいい理由はこうだ。「平時」には輸入先との良好な関係強化と海外農業生産への投資を進め、「有事」には「有事立法」で、支援策でなく、処罰で脅して強制的に増産させれば食料は確保できると。

こんなことができるわけも、してよいわけもないと、何とか改善したいとの思いで13項目の付帯決議が行われた。その努力には敬意を表するが認識すべきことがある。

以前も、あるセミナーで主要農作物種子法(種子法)の廃止法への付帯決議について「今後も都道府県に対して予算を確保し、種子が海外に流出したり、特定企業に独占されたりすることのないようにするとの付帯決議がなされたから懸念は払拭されたのではないか」という質問を受けた。

筆者は「残念ながら付帯決議に実効性はない」「付帯決議は気休めにもならない」「むしろ、実際にはそうはしないということを示している」と答えた。

付帯決議とは、法律に対する懸念事項に一応配慮したというポーズであり、参議院の公式ホームページでも「付帯決議には政治的効果があるのみで法的効力はありません」と明記されている。

「政治的効果」とは、賛成側としては「一定の配慮をした」ことを示し、反対した側には、法案は通ってしまったけれど「頑張ったよ」というアリバイづくり、応援者への「ガス抜き」になりかねない。

危険なのは、与野党がバトルを繰り広げて互いに頑張って、壮絶な闘いの末に一定の成果を上げたというパフォーマンスになり、「手打ちにする」儀式に結果的になることである。

仮にも、法案の廃案や修正は最初から諦めて、付帯決議を入れるために膨大なエネルギーと時間が費やされて、成果が強調されることになったら、これは、いかに徒労なのかということを当事者も有権者も理解することが重要である。

付帯決議を入れることを目的化してはならない。

駄目なものは駄目なのであって、法案本体に対して徹底的に最後まで闘う姿勢を忘れたら反対する意味はない。

農業協同組合新聞 2024年7月5日 米需給 ひっ迫感続く 向こう3か月見通しも指数「77」 米穀機構

米穀機構(公益社団法人米穀安定供給確保支援機構)は7月4日、6月の「米取引関係者の判断に関する調査結果」を公表した。

主食用米の需給についての現状判断DIは前月から6ポイント増えて「85」となり、需給が「締まっている」との見方がさらに強まった。

向こう3か月の見通し判断DIは前月から1ポイント減ったが「77」と横ばいで、3か月先でも需給が締まっているとの見方が強い。

米価水準について、現状判断は前月から1ポイント増えて「80」と「高い」との見方が続いている。

一方、向こう3か月の見通し判断DIは前月から10ポイント減って「63」となった。現時点と比較して「米価水準が高くなる」との見方は減った。

今回の判断を行うにあたって考慮した要因でもっとも多かったのは「米穀の調達状況」で49%だが、前回よりも6ポイント減った。次いで「国内の在庫水準」が34%だが、これは前回よりも4ポイント増え、昨年の出来秋以来ではもっとも高いポイントとなった。

農林水産省が6月28日に公表した民間在庫量は5月

農村と都市をむすぶ 7月号

改正基本法と食料供給困難事態対策法は食料安保を担保しうるのか

谷口信和

改正基本法と食料供給困難事態対策法は食料安保を担保しうるのか谷口信和PDFダウンロード

JAcom 農業協同組合新聞 2024年7月12日

【食料・農業・農村/どうするのか?この国のかたち】

石破茂衆議院議員・京大准教授藤原辰史氏に聞く

JAcom 農業協同組合新聞 2024年7月12日

【食料・農業・農村/どうするのか? この国のかたち】

作家・佐藤優氏に聞く 日本の食料安保 水田が根幹 政治への働きかけを

【食料・農業・農村/どうするのか?この国のかたち】石破茂衆議院議員・京大准教授藤原辰史氏に聞くダウンロード

農業の姿は、言うまでもなくこの国のかたちに関わるる。

元外務省主任分析官で作家の佐藤優氏は、日本の食料安保の根幹は水田とコメだと指摘する。

21世紀にあってなお戦争と疫病に苦しむ世界の動向をふまえて私たちの課題を聞いた。

作家・佐藤優氏

■食料安全保障が注目される背景

最近、食料安全保障に注目が集まっています。食料安全保障とは、簡単にいえば国民の食料を確保することが国家の責務だとする考え方です。

これは国を問わず当然のことであり、決して目新しい発想でありません。

実際、食料安全保障に関する議論は以前からありました。

日本で食料安全保障に対する関心が高まったのは、2000年前後からです。

当時はグローバリゼーション真っ盛りで、ヒト・モノ・カネが世界中を自由に動き回っていました。

しかし、食料は自然や天候に左右されるので、他のコモディティと違って取引に制約があります。

そうした中で効率よく食料を買いつけることが食料安全保障の目的とされていました。

これに対して、現在では食料安全保障の考え方が変わり、経済安全保障の一環として位置づけられています。

経済安全保障では、ヒト・モノ・カネの移動に制限をかけたり、経済合理性に反したとしても、国益のために確保すべき物資があるとされます。半導体もそうですし、食料もその一つです。

こうした転換が起こった大きな要因は、ロシア・ウクライナ戦争です。

ロシアがウクライナに侵攻したことで、ウクライナが穀物を輸出することが物理的に難しくなり、西側連合もロシアによる穀物輸出に規制をかけました。

そのため、北アフリカや中東の一部諸国で飢餓が発生しました。

これに追い打ちをかけたのが、イスラエルとイスラムテロ組織・ハマスの衝突です。

ガザではいまこの瞬間において飢餓が生じています。

それまで国際社会ではまさか飢餓が深刻な問題になるとは考えられていませんでした。

イスラエルの歴史学者であるユヴァル・ノア・ハラリは『ホモ・デウス』(河出書房新社)で、人類は昔から飢饉と疫病と戦争に苦しめられてきたが、近年ではこれらの問題をうまく抑え込んでいると記しています。

ハラリは2018年と2020年のダボス会議で基調講演を務めています。

ダボス会議は世界の政官財学が集まる超エリートクラブです。

そこでハラリが講演したということは、人類が飢饉と疫病と戦争を克服しつつあるというのは世界のコンセンサスになっていたということです。

ところが、新型コロナウイルスの流行によって人類が疫病を克服できていないことが可視化されました。

さらにロシア・ウクライナ戦争やガザ紛争が起こったことで、人類は戦争も飢餓も克服できていないことが明らかになりました。

その結果、世界各国で食料安全保障の確立が重要な問題として浮上してきたのです。

■台湾有事が起これば沖縄で飢餓が発生する

しかし、日本政府が掲げる食料安全保障には問題があります。

日本の安全保障の司令塔は国家安全保障局(NSS)が担っていますが、ここには情報班や経済班などはありますが、食料班や農業班はありません。

これでは十分な対策はとれません。

私が特に気になっているのは、沖縄をめぐる状況です。

日本政府は台湾有事に備えるという理由で自衛隊の南西シフトを進めており、与那国島を要塞化したり、住民たちを九州に避難させる計画をつくっています。

しかし、仮に台湾有事が起こった場合、海路も航空路も止まり、物流が途絶えてしまいます。

そのため、沖縄でどうやって食料を確保するかが重大な課題となります。

沖縄県の食料自給率はカロリーベースで32%ほどです。

ここには沖縄県の基幹作物であるサトウキビも含まれています。

サトウキビを除いた食料自給率はどれくらいかというと、沖縄県議会でのやりとりで6%程度と明らかにされています。非常に低い数値です。

米に関していえば、沖縄県の1年間の収穫量は1730トン(令和5年)ほどです。

人間は1日に米を600グラムとれば必要なカロリーを摂取できるとされていますが、沖縄の人口は147万人なので、収穫された米をすべて備蓄に回したとしても、単純計算で2日程度しか持ちません。

政府は台湾有事に備えるというなら、沖縄に巨大な備蓄基地をつくるべきですが、そういう動きはまったくありません。きわめて不真面目です。

私の母は14歳のときに陸軍第62師団の軍属として沖縄戦に参加しました。

壮絶な戦いの中で九死に一生を得ましたが、それでも飢餓で苦しんだ経験はありません。

沖縄の防衛を担当した第32軍があちこちに地下倉庫をつくり、食料を備蓄していたからです。

これは私の母親の個人的なエピソードではなく、たとえば法政大学名誉教授の外間守善先生も『私の沖縄戦記』(角川ソフィア文庫)で、地下壕に食料が大量に保管されていたと記しています。

沖縄戦の準備をしたのは東條英機政権で、実際に戦争を行ったのは小磯国昭政権でした。

あのような悲劇的な戦いを主導した東條や小磯ですら、少なくとも沖縄で備蓄不足による飢餓は起こさなかったのです。

こうした歴史を振り返れば、東條政権や小磯政権の方が現在の岸田政権よりもよほど真剣に国民のことを考えていたといわれても仕方ないでしょう。

■JA全中は積極的にロビー活動すべき

日本の食料安全保障を確立するためには、まずは食料自給率をあげなければなりません。

鍵を握っているのは、私たち一人ひとりの行動です。

少々高くても国産品を選ぶという消費行動をとらない限り、食料自給率はあがりません。

いま日本では経済的に苦しい人が増えているので、国産を選ぶのはなかなか難しいかもしれません。

しかし、少なくとも米に関しては、消費量自体は減っていますが、自給率はほぼ100%を維持しています。

いくら値段が安いからといって、外国の米を選ぶ消費者はほとんどいません。

どうすれば米の消費を拡大できるかを真剣に考える必要があります。

また、日本の農業の現状を考えても、食料安全保障の現実的なインフラを担えるのは米だけです。

元農水事務次官の末松広行氏が『日本の食料安全保障』(育鵬社)で指摘しているように、米はカロリーが高く、日本が自給できる作物であり、栽培のノウハウもあります。

たとえ水田で米をつくり続けなくても、農地として確保して水を引けるようにし、いつでも水田として復活できる状態を維持しておくことが重要です。

末松氏の試算によれば、1人の人間が米だけで必要なカロリーを得るには、1年に200~220キログラム必要です。

10アールあたり535キロの米がとれるとすると、2・765人分となります。

1億2000万人分なら430万ヘクタールの水田が必要になるので、現在の水田面積を倍以上にしなければなりません。

この政策は経済合理性に反する面があるので、株式会社にはできません。

これができるのは農協だけです。しかし、そのためには農業に対する補助金を手厚くし、農業者も増やしていくなど、全国各地の農協を組織的に強化していくことが不可欠です。

政府は防衛費に5年間で43兆円も投じられるのだから、その気になれば簡単にできます。

そこでネックになるのが政治の理解不足です。

これはJA全中の力が弱くなっていることも関係しています。

「全中は時代遅れだ」とか「全中なんて縮小しても構わない」といった声も聞かれますが、全中が政治に働きかけなければ、政治の農業に対する理解はますます後退してしまいます。

JA全中は圧力団体と批判されることを恐れているのかもしれませんが、農協が政治に働きかけることは日本の食料安全保障の確立につながり、結果として日本全体のためになります。

JA全中は世の中の批判にひるまず、協同組合論や地域経済の専門家などとも力を合わせながら、積極的にロビー活動を行ってほしいと思います。

(インタビュアー 「月刊日本」編集長 中村友哉氏)

JAcom 農業協同組合新聞 2024年6月28日【食料・農業・農村/どうするのか? この国のかたち】連載特集に当たって(一社)農協協会会長 村上光雄

地球が沸騰化の時代に突入するなか、世界では各地で対立と混迷が深まっている。混迷する世界情勢と日本の未来を見越して問われているのは「どうするのか? この国のかたち」だ。本シリーズでは食料、農業、農村問題はもちろん、政治のあるべき姿やさまざまな政策の方向まで、幅広い視野から有識者らに発信してもらう。今回はシリーズ開始に当たって課題を提起する。

改正食料・農業・農村基本法が成立しました。迷走する政治資金規正法改正審議の陰に隠れて国民的な関心も盛り上がりもなく国会を通過しました。消費者は度重なる食料品価格の引き上げに悲鳴をあげ、農業者は生産資材価格の高騰に苦しみ続けているのにもかかわらず、であります。

それではなぜ食と農という国民一人一人にとって最も重要な問題がおろそかにされたのか、また検討審議される中で私の気づいたこと、そして思いを整理し、これからの基本計画作成に反映されることを願うところであります。

まず政府は最初から抜本的な改正など考えていなかったということです。ロシアのウクライナ侵攻による食料安全保障議論の高まりと自民党からの突き上げにより動かざるを得なくなって、既定路線の延長線上での一部改正しか頭になかったということです。その点戦後農政をしっかりと総括し、様変わりした農業農村、そして環境問題など新たな課題に対応するための抜本的な改正を期待していた私たちとは大きな齟齬が生じたということであります。

二つには自給率の問題であります。私たちは別に完全自給を要望している訳ではなく、独立国として、また有事に備えてせめて自給率を50%にはしておくべきだと主張しているのです。前法下で45%を掲げ38%に落ち込んでいることへの何の検証もすることもなく新たな指標を検討することは、欺輛とごまかしとのそしりを受けても仕方のない政策であります。自給率のさらなる低下を容認することは我が国が国土防衛のみならず、国民食料まで米国に依存する属国になることであり、独立国のかたちとしてこのままでいいのか猛省すべきであります。

村上光雄会長

三つ目は農業生産基盤の強化についてでありますが、これではとても生産現場では元気が出ません。

「有事に対しては平時の対応が必要である」と各学識者から指摘があるのに何ら新しい取り組みは見えない。むしろ全ての補助金に環境との調和が必須条件となり窓口が狭まることが懸念されます。

耕作放棄地の拡大を阻止することが喫緊の課題でもあるのに出口は見いだせず、このまま推移すると中山問地域の農地のほとんどが獣の住み家と化すことは明白であります。

四つ目は担い手の問題であります。多様な担い手が認められたことは一歩前進でありますが、審議の中で強固な抵抗があったことが気にかかります。

企業参入、企業的経営も否定はしませんが米国型の外国人労働者に依存した経営には疑問を感じますし、ましてや全ての農地をカバーできるわけがありません。

また新規就農者確保も重要ではありますが、むしろ現在現場で悪戦苦闘している担い手に対して支援していくことがより有効であり先決されるべきであります。

五つ目は価格転嫁の問題です。生産資材価格の高騰を受け、この度の目玉ともなり取り上げられたことは成果であったと思います。

しかし、その一方で振り回された感がします。そもそも価格転嫁は必要ではありますが、相手のあることであり簡単にはいきません。

現に法制化も検討されているが複雑で多くのエネルギーとコストのかかることが予測されます。

となるとやはり生産者と消費者の相互理解に立ち返らざるを得ないように思います。

普段の交流が重要でありますし、どうしても埋まらない溝は国が直接支払いするのが筋であります。

最後に今回の重要な柱である食料安全保障について。

いろいろ議論される中で輸出を振興し有事には国内向けに切り替えればよいとされています。

しかし、よく考えてみるとこれは輸出国の論理であり、大量の輸入国である我が国が多少輸出が増えたからといって言えることではなく、まったくの詭弁であります。

まずは我が国の自給率を少しでも高めることであります。

以上私の感じたこと思いのままに書いてみました。

そして私たちの農業そして地域を守っていくにはJAを中心に結集するしかないことを確信いたしました。

先日もJAの支店で農業用資材廃棄物回収があり使用済みの肥料農薬袋そしてビニールなどを積んだ軽トラが列をなしていましたが、職員がテキパキと対応しスムーズに処理されました。広域合併をしましたが支店を中心にして農業と環境、地域を守る活動を展開し頑張っています。

そして第30回JA全国大会に向けての組織協議も始まりました。地域に根差したJAとしてJA綱領にあるように「地域の農業を振興し、我が国の食と緑と水を守ろう」の気概をもって大会議案作成に取り組んでいただくことを切望します。

2024年6月30日 日本農業新聞

[論説]食育白書と農業 地域連携で理解促そう

農林漁業の体験が減り、産地を意識して食品を選ぶ人の割合が下がっていることが2023年度の食育白書で分かった。農業の振興には、食べて産地を応援したいという意識を高めることが不可欠だ。

食育をテーマに地域が連携し、農業の応援団を増やそう。

白書は「農林水産業に対する国民理解の醸成」を特集、農業体験などの食育や地産地消の取り組みを官民が協働して進めるべきだと指摘した。

世界的な人口増や気候変動による食料逼迫(ひっぱく)、資材価格の高騰で、食料安全保障のリスクは増している。

このような時こそ国産や地場産を食べて支える消費者の役割は高まっている。

だが、「農林漁業体験を経験した国民の割合」は目標の70%に対して63・2%と3年間で2・5ポイント下がり、実体験が減っている。

自分たちの食べ物がどのように作られているのか、生産現場を知る機会がなければ、食への興味は湧きづらい。「産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合」は67・4%と6・1ポイント減、「環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民の割合」も60・2%と6・9ポイント減った。

物価高騰が加わり、購買行動へ影響が出ている。

JAは女性部や青年部が中心となって親子を対象に田植えや料理教室など多彩な農業体験を展開する。

食育は、子どもたちのしなやかな心に農の種をまく。

大切な取り組みで今後も続けてほしい。

一方、活動が負担でマンネリ化が課題となっている場合は、地域の関係者との協働を模索してはどうだろうか。

JA東京むさしでは農家や学校、栄養士、市役所などとコミュニケーションを密に取り、小・中学校の給食に使う青果の地場産率を30%以上に高めた地区もある。

給食向けの品種導入や「プラス1畝」の作付け増、農業体験、JA職員の出前授業も行う。

農業と食育の同時振興という明確な方針が活動を支える。

地場産麦を使った麦ご飯、イノシシ肉などを活用したジビエ、乳製品など地域の特産を生かした給食や食育も有効だ。

白書では、「郷土料理や伝統料理を月1回以上食べている国民の割合」が目標の50%を上回り、食にまつわる物語を求めていることがうかがえる。

文部科学省は、学校給食への地場産食材の活用を促そうと、課題解決のための経費を支援している。

栄養教諭の配置も増え、助成や人材をうまく活用したい。

コロナ禍を経て食育活動が各地で復活する中、家庭で余った食品を寄付する「フードドライブ」や子ども食堂が各地に増えている。

食をきっかけに地域が連携し、農業の理解者、支援者を増やそう。

毎日新聞 2024年6月28日【インタビュー】オレンジジュースが問うもの 鈴木宣弘・東京大大学院特任教授

自動車など製造業の輸出を増やすため、農業を犠牲にし、食料は海外から安く買えばいいという経済政策の前提は崩れた。食料は安全保障の要。そのための国家戦略が欠如。武器を買うことだけが安全保障なのか。食べる物がなければ国民の命は守れない。トマホークをかじって生き延びろと言われているようなもの。

毎日新聞

2024年6月28日

【インタビュー】

オレンジジュースが問うもの 鈴木宣弘・東京大大学院特任教授

朝刊政治面 毎日新聞2024/6/29 東京朝刊

オレンジジュースが店頭から消えたり、価格が高騰したりする「オレンジ・ショック」が広がっている。

世界的なオレンジの供給不足が原因だ。しかし農業問題に詳しい東京大大学院の鈴木宣弘特任教授は「そもそもの背景は食料を輸入に頼り過ぎているからだ」と訴える。今回の騒動から何が見えるのか。【聞き手・宇田川恵】

海外頼みは限界/穀物備蓄増やせ/食料は安保の要

――オレンジジュースが買いにくくなっているのはなぜですか。

◆原産地のブラジルや米国が天候不順などで不作だからです。しかし根本的な原因は、日本が食料を輸入に頼り過ぎていること。オレンジは日米貿易交渉で1988年に輸入自由化が決定しました。安いオレンジが大量に流入し、温州ミカンなどが壊滅状態となり、国産ミカンは激減してしまった。だから海外で何か起きれば一気に困る状況になっているのです。

――食料政策の誤りだと?

◆そもそも日本は、自動車など製造業の輸出を増やすため、農業を犠牲にする経済政策をとってきました。食料は海外から安く買えばいいという姿勢で、その結果、経済が発展したとも言えます。

しかし今や、異常気象が頻発し、世界中で農産物の収穫が不安定化しています。戦争も相次ぎ、ロシアによるウクライナ侵攻で分かったように、戦争が起きれば食料は急騰し、物流も滞ります。さらに中国が世界中で食料を買い集め、日本は買い負けています。

つまり、お金さえ出せば食料はいつでも海外から安く買えるという前提は崩れているのです。

――そんな状況でも、日本の明確な戦略は見えません。

◆どんな国も食料の確保を重要政策とし、農家を保護しています。しかし日本は主食のコメでさえ、農家に減反を迫り、生産を抑えてきました。今年はコメ不足だと大騒ぎですが、大きな背景はコメ農家が減っていることです。多くは赤字で食べていけないのに、国は放置したままです。

食料が不足すれば国民を守れない。食料は安全保障の要です。そのための国家戦略が欠けている。

――政府は年間10兆円超の防衛費を目指していますが。

◆米国から武器を買うことだけが安全保障なのでしょうか。武器があっても、食べる物がなければ国民の命は守れません。

中国は今、14億人の国民が1年半食べる穀物を備蓄しようとしています。一方、日本の穀物の備蓄はせいぜい1カ月半ぐらい。もしコメの備蓄を今の5倍の500万トンに増やせば、費用は年約1兆円で防衛費より小さい。有事には国民を守れるうえ、コメの生産を促して農業の疲弊も止められます。

今のままでは、国民は巡航ミサイル、トマホークをかじって生き延びろ、と言われているようなもの。この現状に気づくべきです。

日本の食料自給率38%

食料の多くを輸入に依存してきた結果、日本の食料自給率はカロリーベースで38%まで落ち込んでいる。戦後には約70%だったが、今や主要国で突出して低い状況だ。

鈴木さんによれば、そもそも38%という数字自体にも疑問がある。農産物を育てるには肥料が必要だが、日本は肥料のほぼすべてを輸入に頼っている。また野菜の場合、種の約9割が輸入だ。日本の野菜の自給率は約80%とされるが、種を輸入できなければ8%程度、肥料の輸入も止まれば4%程度に下がってしまう。「最悪の場合、実質的な日本の自給率は10%に満たなくなるでしょう」

安いものに飛びつきがちな消費者の行動も輸入依存を招く。私たちにできるのはもっと国産品を使うことだ。国産なら安全性が確認しやすいうえ、地元産を買えば地域の活性化にもつながる。「国産は多少高くても、長い目で見れば地域や子供を支えることになり、決して高くないはずです」と鈴木さん。消費者の一歩が現状を変えるきっかけになるかもしれない。

■人物略歴

鈴木宣弘(すずき・のぶひろ)氏

1958年、三重県生まれ。東京大農学部卒後、農林水産省入省。九州大大学院教授などを経て、2006年から東京大教授。専門は農業経済学。「国民は知らない『食料危機』と『財務省』の不適切な関係」(共著)など著書多数。

鈴木 宣弘: SUZUKI NOBUHIRO

学位/職位:博士(農学)(東京大学)/特任教授

所属:大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻水圏生産環境科学講座

専門分野:農業経済学

研究テーマ:東アジア共通農業政策構築の可能性

研究テーマに関するキーワード:農業政策,農業経済

所属サイトURL:http://www.a.u-tokyo.ac.jp/index.html

農業協同組合新聞 2024年6月18日

市中相場の急落と量販店での安値一斉販売【熊野孝文・米マーケット情報】

出来秋からほぼ1本調子で値上がりしてきた5年産米のスポット価格は6月5日に上げ止まったかに見えた瞬間、あっという間に下落、2日間で2000円、産地銘柄によっては3000円がらみ値下がりするという大きな値動きがあった。現在は小康状態を得ているが、下げ止まっているとは言えない状態。5年産米のスポット価格は6年産米の価格に直接影響するだけに新米が出回るまでにどのような値動きになるのかこれまで以上に関心が高まっている。

全米販が組合員向けに発したスポット価格高騰に対する「注意喚起文書」(既報)の中に「もうはまだなり まだはもうなり」という相場の格言が引用されていた。